「潜水空母」

以下紹介する図版は、「科学画報」昭和19年5月号の、「未来の軍艦」と云う図版ページに掲載されていたものである(図版が傾いているように見えるのは、目の錯覚ではありません)。

「潜水空母」

潜水空母

その魁偉なる偉容は潜水空母であって、その搭載せる双発の水上攻撃機を敵地近くに飛ばせ、空襲雷撃の猛威を振う、後方には八インチ砲塔を有し、搭載機はその中央の格納庫下に入れられ、約三機を搭載てきる。その噸数七千トン、速力は水上で二十六ノット、この怪物全体に敵電波探知器の発する電波を受けつけないような塗料が施してある。

案・画は、読者諸氏お待ちかねの小松崎 茂である!

「潜水空母」と云えば、帝国海軍の「伊400」潜水艦が脊髄反射的に思い浮かぶ。隠密裏に敵要地近くに進出、闇夜に紛れ搭載攻撃機を発進させ必殺の一撃をお見舞いする(はずだった)秘密兵器! その出現を予言するようなモノが、なぜ戦中科学雑誌の図版に登場してくるのか?

誰でも思いつくからですね(笑)。

第二次大戦前、イギリスが潜水艦から航空機を射出発鑑の実験を行ったことは、戦前の通俗軍事読み物では周知の事実である。

それゆえに、考案者ー改良者と云うべきかーには、そのアイデアに、何かを加え(あるいは引いて)読者が納得するモノに仕立てるセンスが問われ、それは明日のメシ代・次の仕事・後々の評価に直結している。

M2号(『海と空』昭和8年6月号)

ここで小松崎が出してきたのは、、『雷撃可能な双発攻撃機』ーその姿は一式陸攻にウリ二つー搭載と、『8インチ(20センチ)二連装砲塔』と云う『力』と、「水上26ノット」の『ワザ』である。

飛行機と大砲のことはさておき、説明文では誇らしげに書かれた速力ではあるが、「伊400」の水上速力18.7ノットに比べれば大幅に高速ではあるものの、戦前に建造された潜水艦が、20ノットを出している事を考えると、想像上、しかも「未来の」フネなのだから、もう少し色を付け、水上30ノットくらいおごってやっても良さそうなものだ。

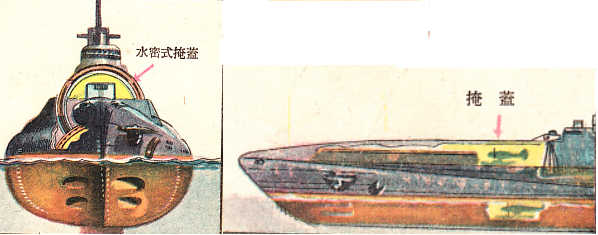

その「水上26ノット」に、見た目の説得力を与えるため、この「潜水空母」には、実際に作られた同族達には無い工夫が施されている。カタパルト上に延びた「掩蓋」だ。

掩蓋の図

過去「兵器生活」では、戦中の「小松崎メカ」をいくつかご紹介しているが、敵前上陸艇のように、フタにご執心なところがある。インク瓶をひっくり返したのか、カラスの糞が頭に落ちたか知る由もないが、この「潜水空母」こにもフタが出てくる。もっとも、ここでのフタは防御のためではなく、速力を稼ぐためのもので、図を良く見るとこのフタが格納庫の扉を兼ねているようだ。実在の「潜水空母」では、格納庫−格納筒−扉を半球型に処理させるに留めている。

周知の通り、今日の潜水艦の船体形状は、水中航行に最適化された−海面に転落した人を拾い上げるのに苦労しそうな−ものになっているので、フタの実用性云々は別にしても、小松崎の着想−美意識と云っても良い−は非常に面白いのだが、困ったことに文章には水中速力に関する記述がない。

我らの帝国海軍では、水中速力25ノットを目指す試験艦「第71号艦」を、早くも昭和13年に竣工させ、21.3ノットの成績を残し、昭和20年2月には実用艦として、水中速力19ノットの「潜高型」を就役させるところまでこぎ着けている。

と云うわけで、原稿には『水中26ノット』と書いたものの、諸般の事情で「水上26ノット」に直されたのではないか? と想像してみるのも面白いところだろう。「後部8インチ砲塔」の扱いをどうしたら良いモノか悩むところだが、ナニ船体に格納されるに決まっている(笑)。

冒頭「誰でも思いつく」とは書いたが、思いつきに説得力を与えるセンスを維持するには、普段からの情報収集と、整理に努め、イザと云う時活用出来るように努めなければならない(と書く我が身の事は置いといて、だ)。

「敵電波探知機の発する電波を受けつけないような塗料」と云えば『ステルス戦闘機』の存在がニュースになっていた頃、あわせて騒がれたものであるから、「小松崎茂、凄い!」とツイ書いてしまいたくなるが、「科学朝日」昭和19年2月号を見ると、「奇襲科学兵器」と云う記事(阪大教授 朝田 常三郎)に、

黒色塗料は光を吸収してしまって反射しない。これと同様に電波を吸収してしまって反射しない塗料を飛行機に塗布しようということが考えられる。またガラス表面の反射防止の方法も実用化しているが、それと同様に電波の干渉を利用して反射を防止しようという案もある。

と、「どの程度にまで実用化せられるかは未知である」との留保はあるものの、その可能性は最新の情報として語られており、小松崎の独創と云うわけではない。

しかし、いくら勉強熱心な挿絵絵師でも、そうは思いつくものでもないだろう? と今の読者が驚くようなことも、この記事にはある。

第一は搭載機が「三機」(以上)であること。

伊400では、単発の「水上」爆撃機が「三機」搭載されている。ものの本によれば、当初は二機搭載する予定だったものが急遽三機となり、結果として全機発進までの所要時間が大幅に悪化することになった、とある。原爆を搭載していくわけでは無いので、「一機」では心細いのはわかるし、双発爆撃機を潜水艦に10も20も積むのも、シロート臭すぎる。となれば、「三機」とは説得力のある数字と云えるのだが、偶然なのだろうか。

もう一つは「七千噸」と云う数字だ。「昭和十年版 わが海軍」に公表されている、「伊号第六十四」の1635トンの4倍以上と云う、一見常識離れしたように見える数字も、「伊400」の3530トンと比べると、飛行機のエンジンが倍あるからフネの排水量も二倍なのか、と急に現実的に思えてくる。

以下は主筆の憶測でしかないが、小松崎 茂があちこちの雑誌で仕事をする中で、実際の「潜水空母」の断片に触れる機会があったのではないだろか。

先にふれた「電波を受けつけないような塗料」についても、帝国海軍の潜水艦には、超音波探信儀−「ソナー」−を誤魔化すための特殊塗料が塗られていたので、これがヒントになった可能性も否定出来ない。

昭和十年版「わが海軍」より

元の記事には、「潜水空母」の他に

「動力式飛行甲板をつけた未来型空母」(双発爆撃機を発着艦させるために『物凄い速度で回転』する甲板を備え、船体の大型化を回避させるもの。同じようなアイディアが『科学朝日』19年8月号に掲載されている)、

「未来型戦艦」(艦中央部の構造物を艦橋のみとして、主砲の射界を拡げる)

「航空戦艦」(司令塔を飛行甲板下に引込めるようにする)

「航空巡洋艦」(船体後部を完全に飛行甲板にして、雷撃機・戦闘機をカタパルト射出させる)

などが紹介されているが、1ページ丸々使っているのは、「未来型空母」と、この「潜水空母」だけである。この事からも、現代戦における航空機の価値の大きさと、それを用いる『新兵器』に対する絵描きと読者の願望を強く感じるのだ。

改めてこの記事を総括してみる。

敵艦船を沈めるのが本務の潜水艦で、敵要地を攻撃する発想は、今日の核ミサイル搭載潜水艦の祖と見る−魚雷・爆弾の数発と、核弾頭を等価と捉えるかどうかで、評価は『先進的』『ゲテモノ』に分かれるのだが−ことも出来るくらい「未来」的発想ではある。また、格納庫に流線型の「掩蓋」を設置して水中速力向上を狙っている(ように見える)のも、先進的だ。

しかし、潜水艦が一番必要としていた、「潜行しっ放し」力について、何も言及されていないのは、残念ながら『未来』の文字が泣くと云わざるを得ない。

現実世界では、「シュノーケル」(水面上から艦内に空気を取り入れる管、潜水しながら内燃機関発動機を動かし続けることが出来る)が実用化されつつあり、「科学朝日」昭和20年1月15日号にも、

”呼吸器”付の潜水艦

ドイツ海軍の新装置

と云う記事で紹介されている。戦争末期の帝国海軍潜水艦にも「特殊充電装置」が付けられたのであるから、相応の記述が欲しかったところである。

ごらんの通り、「潜望鏡」「電波探知機」「測距儀」はあるが、シュノーケルに相当するものは描かれていないのが良くわかる。

(『格納庫まわりのデザインがM2そのまんま』とは、たとえ思っても云うべきではない)

この画を描いて19年後、小松崎 茂デザインの「海底軍艦」轟天号がスクリーンに登場する。空を飛び、地に潜って敵本拠地に押し進む姿は、戦時雑誌の口絵が甦ったように見えたことだろう。

(参考)

日本の潜水艦パーフェクトガイド(学研)