スピーカのセッティング

オーディオルームのページでスピーカの周りに何も置かないのが理想と言いましたが、それ以前の問題として、スピーカを理想的な位置に置くことさえ、普通の家では困難なことなのです。

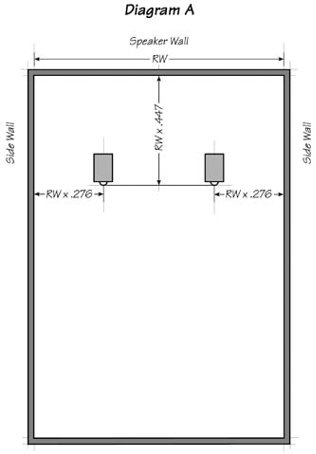

スピーカのセッテッィングで一番よく知られているのが、ケーブルメーカの社長であるカルダス氏の提唱する方法です。これは右図のように、部屋の横幅をRWとした時、左右の壁からウーファ中心までの距離を0.276RW、スピーカ背面の壁からウーファまでの距離を0.447RWとしています。スピーカの置き場所が部屋の横幅だけで決まるというのは、本当だろうかという気がしますが、ダイナミックオーディオなど、ハイエンドのユーザを相手にした販売店ではこのカルダス法に従ってスピーカを試聴させてくれます。確かに奥行きの深い、広大な音場感が得られますが、ボーカルなど、スピーカから3m位奥まったところに立つので、慣れないと戸惑います。

さて、この方法を実際に適用すると、我がオーディオルームの横幅は3.6mですから、スピーカ位置は横から1m、奥から1.6mです。我が家の場合、横幅が狭いので、これでも何とか置けますが、こんなにスピーカが前に出てくると、たとえば8畳の場合、残りは2mで、聴く場所がなくなってしまいます。左右の壁からの寸法も問題で、これですと、スピーカの間隔は1.6mしかとれません。これではステレオの広がりが得られないのは明らかです。アメリカのような広大な部屋に住んでいるマニアでないと、このセッティングは実現できそうにありません。

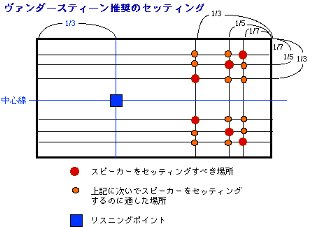

もう少し現実的なセッテッィングが右図です。これはVandersteenのスピーカのマニュアルに記載されている方法だそうですが、右図のように定在波の影響が少なくなるように、奇数で分割して設置位置を決める方法です。シミュレーションしてみればこの方法の理論が理解できるかもしれませんが、こちらは縦横それぞれの寸法比で割り出しており、もっともらしく思えます

スピーカのセッティングといえば、ハイエンドスピーカはほぼ例外なくスパイク設置となっています。B&Wは800シリーズ共通のスパイクを用意しています。下の箱はそのスパイクセットで、4個一組のパッケージとなっています。右の写真はその中身ですが、写っているのは取り外したキャスタで、スパイクはすでに本体に取り付けてあります。キャスタとスパイクの取り付けねじは共通で、交換自体は比較的簡単ですが、底部なので傾けた状態でないと交換できません。スピーカ本体は80Kgあるので、ただ置くだけでもピアノ運搬の専門業者でないと無理です。当初、販売店の方が交換にくる予定でしたが、最近は設置時に合わせてスパイク交換の要望が多く、運送業者で対応可能とのことにて、搬入と同時に交換しました。従い、キャスタと比べてどの程度良くなったかはわかりません。

スパイクですと、当然のことながら床が傷だらけになってしまいます。そこで、スパイク受けというものが必要になります。本当はコンクリートの床に直でスパイクを突き刺すのが振動を遮断する一番良い方法ですが、木のフローリングではそうもいきません。スパイク受けにはJ1プロジェクトのハイブリッドベースBA35HBを使いました。直径は35mmと小型ですが、スパイク受け部分が大型で、802Dのスパイクにはちょうどよい大きさです。これですと、一人でも床の上を傷をつけずに滑らせることができます。4点支持なので、動かすたびにレベル合わせが必要なりますが、このスパイクはその点も良くできていて、比較的簡単に調整できます。

キャスタとスパイクの音の違いは今では比べようがありませんが、理論的にはキャスタは振動を吸収するダンパーとなりますので、本来空気に伝わるべき振動が、そちらに吸収されると考えられます。ただし、それが音にどれだけ影響するかはわかりません。(2006年9月)

つい最近まで上記のヴァンダースティーン氏の推奨する方式で1/5に分割したポイントを基本とし、あとは聴感で微調整した位置に設置していました。オーディオルームで紹介した松浦正和氏のホームページ(HOTEI)に室内音響のシミュレーションソフトが紹介されていることは知っていましたが、そこまでしなくてもという気持ちもあり、手付かずとなっていました。しかし、室内音響の測定を行って以来、シミュレーションがどこまで実態に近いのか非常に興味あるテーマとなりました。その結果は驚くべきもので、スピーカのセッティングには最強のツールであるという認識を新たにしました。詳細は定在波シミュレーションのページをご覧ください。(2008年2月)

「ヴァイオリンの音」のページで弦楽四重奏が弦楽器の豊かな響きが出ず、特にヴァイオリンが刺激的となることを記載しました。すぐできる対策は音量をあげないことです。ちょうど制御系でゲインを上げると発振するように、音響システムにおいても、ボリュームを上げると、ピーキーな部分が強調されてしまいます。弦楽四重奏の場合、オーケストラに比べればその音量は小さいのですが、部屋で再生する時のボリュームの位置はそう違いません。つまり、音源の音量に関わらず、録音レベルは変わらないように設定されますので、リスニングポジションで、最適音量に設定すると当然そうなるわけです。従い、弦楽四重奏だからボリュームを絞って聞くべきということにはならず、楽器の実在感を感じる音量に設定すると、気になる部分が目だってきて、ちょっと耐え難い状態となってしまいます。

このホームページをアキュフェーズ同好会で公開した時、メンバーからスピーカは床に直に置かず、ボードの上に設置すべきというアドバイスをもらいました。スピーカを床に直に置くことの弊害は、オーディオ雑誌や販売店のブログなどでも良く言われていますが、拙宅の場合、床は全面ではないものの、地面から立ち上げたコンクリートの上に直張りしてますので、それほど影響は受けないのではないかと思われたのと、何しろ80kgもあるスピーカを持ち上げる気にならず、そのままとなっていました。しかし、弦楽四重奏が鳴らせないとなれば、これはもうやらざるを得ません。

ということで、パワーアンプの下に使っていたKRIPTONのAB-3000という制振ボードを片側のスピーカのみ乗せたところ、片側だけでも十分効果が確認できたため、早速二枚を発注し二つのスピーカともに、上の写真のような状態にしました。これでヴァイオリンのピーキーな部分がだいぶ緩和されました。なお、スパイク受けにはJ1プロジェクトの樹脂と金属とのハイブリッド構成のものを使っていましたが、ボードの追加に合わせて、同じKRIPTONのIS-200という、カーボン製のものに変えています。ボードに比べると変化の度合いは少ないのですが、こちらの方が透明な感触が得られます。反面、クールな感じになるので弦楽器には必ずしも最適とは言いがたいのですが、ボードとの密着性が良いのと、わずかながら厚みが少ないところが気に入っています。

ボードに乗せたことで、スピーカの位置決めが困難になりました。ボードとの相対位置は真ん中に来るようにすればよいのですが、トータル重量が増したことで、位置の微調整がとても大変です。ある程度のところで妥協するしかないのですが、追い込むには専用の冶具でも作らないと無理です。

さて肝心の音ですが、気になっていたピーキーな部分は緩和されたとはいえ、目標とする弦楽器の豊かな響きがどうしても出ません。この傾向は実は弦楽四重奏を集中して聴く以前から感じていたことですが、特に顕著なのはADD、つまりアナログ音源をデジタル化したCDです。

これはその一例で、ネヴィル・マリナー、アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズによるハイドンの曲名のついたシンフォニー集。4枚目のマリアテレージア(Hob.I:48)は1975年の録音で、音自体は決して悪くないのですが、何しろヴァイオリンが目立ちます。明らかにアンバランスな感じですが、これがわずか6年後のデジタル録音になるとそのような傾向がなく、同じ指揮者、楽団のシンフォニー86、87番ではごく自然なバランスです。拙宅のオーディオシステムではその違いが顕著に出るのかもしれませんが、弦楽四重奏同様、ここまでやってきてもまだ安心して聴いていられる状態にはほど遠く、あとはヴァイオリンの音のページでも触れたイコライザーで解決するしか手はないと思いました。(2009年4月)