2014年度 来日オーケストラ公演

2014年10月14日 マリインスキー歌劇場管弦楽団

N響の6月定期公演以来、約4か月ぶりの演奏会となりましたが、今月はゲルギエフ指揮、マリインスキー歌劇場管弦楽団の演奏会に行ってきました。N響のメンバーは2014年の6月をもって一旦解約し、今年からは海外オーケストラの来日公演を中心としたプログラムに変更したいきさつは、6月の N響定期公演のページに記載しました。従い、今回の公演は自分にとっては”新シリーズ”の第1回目となります。

当日はちょうど台風が過ぎ去った日で、朝から好天に恵まれました。通いなれたサントリーホールですが、そのエントランスの雰囲気がいつものN響とは全然違って華やかです。何が違うのかというと、まず着物姿の女性が多いこと、それと年齢層が若い。といっても中高年が主体ですが、N響は見るからに退職者という感じに対して、こちらは現役のビジネスマンといったところ。それに加えて外国人の多さでしょうか。

しかし、違いを感じたのはロビーだけではありません。その後、席につくと、気づいただけでも、小泉、細川元首相、日本共産党の志位委員長、トヨタの豊田社長(もしかしたら西武グループの社長かも)、そして壇ふみと有名人がやたら目につきました。恐らく、そのほかに私の知らない有名人がさらに大勢いたのでしょう。壇ふみも姿がすらっとしていて、おまけに着物姿なので、とびきり目立ちます。テレビや写真でしか見たことがありませんでしたが、実物ははるかに見栄えのする女性でした。

そういう雰囲気なので、演奏が始まる前から期待がたかまるわけですが、当夜のプログラムはブラームスのピアノ協奏曲第2番、およびショスタコーヴィッチの交響曲第8番という、大曲を並べたプログラム。N響と違うもう一つは、プログラムが有料だということ。これは当たり前で、むしろN響の方が定期公演ならではのサービスなのですが、有料と聞いただけで何だかもったいない気がして、買いませんでした。ところがこれが失敗で、最初のブラームスのピアノ協奏曲は何故か第1番と思い込んでいて、おかしいなと思いつつも、最後まで気づきませんでした。歳のせいもあるのでしょうが、まさに年寄の思い込みの怖さです。

さて、そのコンチェルト、いきなり弦の柔らかい響きが聞こえてきて、これもまたロシアのオーケストラというだけで、力強いはずと勝手に思い込んでいたものが、いきなり覆されました。

ピアノはこれまたかねてより聴きたいと思っていたネルソン・フレーレ。これだけの役者が揃って、A席の\15,000は安いと思います。S席でも\19,000です。当夜の席は1階の最後列の一つ前、ほぼ中央の席ですから、悪くありません。さすがに直接音、たとえば弓に当たる音とか、管楽器の呼吸音などは、あまり聞こえませんでしたが、全体のバランスは悪くなく、十分オーケストラの醍醐味を味わえる席でした。

ネルソン・フレーレは見かけはかなりの歳で、ステージまでの足取りもちょっと頼りない感じでしたが、テクニックはまったく衰えを感じさせず、バリバリと弾きこなしていました。さすがと思うのは、音そのものに存在感があることで、それが年齢を重ねたピアニストならではの風格を醸し出しています。この曲、第1番と勝手に思い込んでいたため、おかしいな、第1番はもっと若々しい、ロマンチシズムを感じさせる曲だったのに、老成した曲に聞こえるのは、このピアニストだからかと、思いめぐらしていました。あとで第2番とわかって、ああなるほどと、納得した次第です。とんでもない勘違いですが、多分第1番だったとしても、恐らく同じような印象を持ったはずで、それくらいネルソン・フレーレの存在感が際立っていたということでしょう。ピアノコンチェルトというより、ピアノ付きシンフォニーという印象だったのも、第2番のもともと持っている性格に加えて、このピアニストの特質が色濃く反映されていたためと思います。

休憩時間にロビーに出たら、TDKの専用控室との案内板があり、なるほど、それで有名人の招待者が多いわけだと納得しました。ロビーが社交場の雰囲気だったのも、そういう事情を知れば当然のことでしょう。それに、招待でなければ、両元首相が演奏会にまで一緒に来ることはまずないでしょうし。

後半のショスタコーヴィッチの交響曲 第8番で感じたのは、まず音色の多彩さ。N響を水墨画とすれば、こちらは油絵、いや、それほどしつこくないので、パステル画といったところでしょうか。オーケストラですからいろんな楽器があって、音色が多彩なのは当然ですが、その違いは弦の弾き方によるのではないかと思います。ブラームスでは管楽器が意外におとなしく、海外のオケにしては出しゃばらないと思ったら、あえてそうしていたということが良くわかりました。こちらはオーボエ、ホルン、クラリネット、そしてバズーンなど、その存在感を十分発揮していました。この曲、ショスタコーヴィッチにしては珍しく、静かに終わるのですが、ゲルギエフは音が消えた後も、しばらく手を降ろしません。聴衆もいつ拍手をすれば良いか思案しながら、じっと待っているという感じでした。

ゲルギエフはさすがにカリスマ指揮者と言われるだけのことはあり、やはりN響の客演とは違って、細かいところもおろそかにしない姿勢が良く伝わってきました。よくコントロールされた手兵のオケならではの緻密さですが、いろんな音が重ね合わさって、まさに音の絵巻物を作り上げるという印象です。N響ではあまりそういった、音を紡ぐという印象を持ったことはなく、そういう点では、このオーケストラ特有の魅力と言えるかもしれません。なお、コンサートマスターが大男で、入場も先頭を切って入ってくるところなど、いかにも自分がリードしているというのがありありでしたが、聴衆からは好感を持って迎えられていました。(2014年10月)

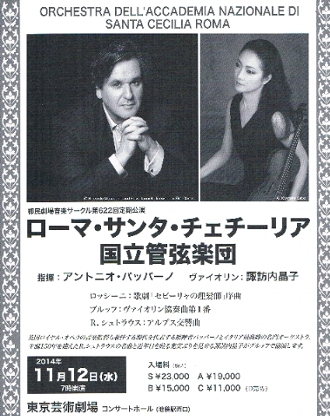

2014年11月12日 ローマ・サンタ・チェチーリア国立管弦楽団

N響の定期公演に代わって、今年度から始めた海外オーケストラの来日公演通いですが、今回はその2回目です。ただ今年は3月にオスロ・フィルに行ったので、年間という意味では3回目となります。この来日オーケストラシリーズは、もともと演奏会ごとにページを起こしていましたが、これだけ回数が多くなると、N響と同様、年間単位でページを作成しないとメニューが多くなり過ぎます。そこで、先月のギルゲエフのページを「2014年度 来日オーケストラ公演」の表題に書き換え、年間の公演をまとめて記載することにしました。なお、過去3回も同様の括りで再編集しています。

さて、当夜のローマ・サンタ・チェチーリエ国立管弦楽団(以下、ローマ国立管弦楽団と呼ぶ)は1908年創設ですから、ヨーロッパでは比較的歴史の浅いオーケストラですが、イタリアでは最古のシンフォニー・オーケストラだそうす。あのヴァイオリンの名器を生んだイタリアとは思えないことですが、恐らくイムジチのような小規模の合奏団は昔からあっても、いわゆるシンフォニー・オーケストラを必要とする音楽があまり流行らなかったということではないかと推察します。オーケストラといえば、ヴェルディに代表される歌劇のためのオーケストラで充分だったのでしょう。

前置きが長くなりましたが、当夜の曲目は、ロッシーニのセビリアの理髪師序曲、ブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番、休憩を挟んで、リヒャルト・シュトラウスのアルプス交響曲という親しみ易いものばかり。この来日公演、珍しくプログラム付きです。何故かといえば、都民劇場主催の演奏会ゆえですが、簡単なものでもこうして配布してくれるのは大変ありがたいことです。ロッシーニでまず気づくのは、弦がつややかで、良く弾むこと。さすがイタリアのオケと言いたいところですが、それはあまりに短絡的。とはいえ、パッパーノのきびきびした指揮ぶりを見ていると、やはりそれがこのオケの最大の美点と思いました。

ところで、このローマ国立管弦楽団の入場料は左のパンフレットにあるように、S席で\23,000と、一流オケ並みです。それも芸術劇場を会場とする、都民劇場の主催なのでこの値段ですが、サントリー・ホールの梶本音楽事務所主催のは\28,000です。個人的な価格条件設定から、購入したのはB席の\15,000で、その席は何と最前列。当然ながら、購入時に少し迷いましたが、最前列は初めてということもあり、トライしてみました。確かにオーケストラの分解能(オーディオ的表現で恐縮ですが)は良いのですが、如何せん第2ヴァイオリン(ちなみにオケは古典的配置)の音ばかり耳につきます。まず弦の音に魅力を感じたのは多分に座席の影響もありそうです。一方で普段あまり耳に入ってこない第2ヴァイオリンのパートが何をやっているか非常に良くわかったのは収穫でした。

指揮者のパッパーノは、すでに定評のある人ですが、生で聞くのは初めて。写真で見る感じとはまるで違い、失礼ながら熊を連想させるずんぐりした体形で、かっこ良さとはおおよそ縁のない風貌。ただ、その指揮はダイナミックでドラマチック。やはりロイヤル・オペラの音楽監督だけあって、オペラが得意という印象を受けました。このパッパーノ、名前からイタリア人かと思っていたら、ロンドン生まれ。ただし、両親はイタリア系で、今はイタリア国籍も保有しているらしい。

ブルッフのヴァイオリンは諏訪内晶子。この人はもう何度も聞いていますが、以前は線の細い感じがしましたが、体形は相変わらず細いものの、その繊細さを残しつつ、ダイナミックさも身に着けたという感じで、このブルッフは絶品でした。久々に眠気に誘われることもなく、聴き惚れました。ちなみに、この作品、ベリーニのような甘美な曲なので、ブルッフもイタリアの作曲家と思いきや、実はドイツの音楽家で、ちょっと意外な感じがします。

最後のアルプス交響曲はブルッフとは対照的に複雑なオーケストレーションを駆使した曲。これも種々多様な楽器の絡み合いが楽しめる曲なのですが、どうも当夜はオーケストラのまとまりがなく、特に最初の部分で弦と管がしっくりかみ合わない感じがしました。ブルッフの時はそういう感じはしなかったので、オーケストレーションが複雑になると、多分に最前列という場所の影響が表れるせいではないかと思います。というのも、管楽器は弦楽器奏者の背後に隠れるので、ホール(というか、生演奏)特有の透明感が出ません。

最前列の席は距離的には指揮者に近いので、オーケストラ全体が聞き取れるはずですが、やはり舞台から60cm位低く、指揮者の耳の高さからは2m以上低くなりますので、指揮者と同じように聞こえないのは致し方ないところです。先月のサントリー・ホールは対照的に最後列から2番目でしたが、オーケストラ全体をバランス良く聴くには、間違いなく最前列より適しています。サントリー・ホールも芸術劇場も優れたホールですが、やはり座席の場所の違いは大きく、公平な評価にはある程度一定の場所で聞く必要がある(つまりそれなりの出費が必要)と実感した次第です。(2014年11月)

2015年3月7日 フィルハーモニア管弦楽団

今年度の最後は3月7日に芸術劇場で行われたサロネン指揮、フィルハーモニア管弦楽団の来日公演。目玉は、かねてから一度聴いてみたいと思っていたヒラリー・ハーンの登場です。どちらかというと、フィルハーモニア管弦楽団よりも、このヒラリー・ハーンのヴァイオリンを聞きたくてチケットを確保しました。芸術劇場といえば、11月のローマ・サンタ・チェチーリアの公演を最前列で聞いた時を思い出しますが、今回は同じA席(と思って確認したら前回はB席)でも、二階の中ほどで、壁際の席にしてみました。通路を挟んだ右隣の席はS席なので、そう悪くはないだろうと予想していましたが、壁際でもステージ全体見渡せ、かつオーケストラの響きも十分感じられて、結果的には最前列よりはるかに良い席でした。やはり最前列は音のバランスが悪く、多少鮮度は落ちても二階席の方が良いということを確認した次第です。

当夜の演奏曲目はまず、シベリウスの交響詩「トゥオネラの白鳥」、ブラームスのヴァイオリン協奏曲、そしてベートーヴェンの交響曲第3番という、いずれもポピュラーな曲です。最初のシベリウスでまず感じたのが、オーケストラの音が透明なことで、シベリウスの雰囲気にぴったりです。次のブラームスはちょっと明るすぎて、ブラームスらしいブルーな雰囲気はまるでありません。もっともこれは日本人だけが持っている感覚なのかもしれませんが。ヒラリー・ハーンは生で聞くのは初めてですが、やはりCDで聞くのではわからないことが多くありました。まず感じるのは実に表情が豊かできれいな音ということ。以前、シベリウスのヴァイオリン協奏曲のCDで感じた、ちょっとのっぺりした単調な印象はまったくなく、やはり生で聞くのは大違いです。このハーン、ジャケットで見るほっそりした顔立ちはそのままですが、腰から下ががっちりした体形で、多分に見た目も影響しているのでしょうが、その音楽はまさに腰の据わった、堂々としたもの。音楽の表情はとっても豊かなのですが、浮ついたところはみじんもなく、何よりも安定感というか、安心感があります。それはどこからくるのか。もちろん奏法も大きな要素でしょうが、オーディオマニアとして思い当るのは、CDプレーヤを外部クロックで同期させた時の安定感です。つまり体内にそういうクロックがあって、それが音楽をコントロールしているのではないか、などと余計なことを考えてしまいました。

そのハーンの特徴が最も出たのがカデンツァで、まるで一人でオーケストラの音を再現しているかのように、スケールが大きく、揺るぎのない音楽でした。ところで、ブラームスのヴァイオリン協奏曲、生で聞くのは初めてのような気がします。もう何年もコンサート通いをしていますが、あまりに有名な曲なので、意外にプログラムにはあがらないのかもしれません。フィルハーモニア管弦楽団はビブラートをかけない、切込みの鋭い音ですが、そのせいか、軽いというか、重心が高く、ややもすれば甲高い印象。これまた、我が家のイコラーザーを通した音に馴染んでしまった影響もありかと思いましたが、N響ではそんな印象はないので、恐らくこのオケの特徴でしょう。当日配置は、第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンが左側に寄ったよくあるパターンですが、チェロとヴァイオラが逆で、チェロが最右翼に位置していました。これはN響でもよく見られる形態で、どういう意図なのか、知りたいところです。

最後のベートーヴェンはとにかく早いテンポ。恐らく今まで聞いた3番で一番早い演奏でしょう。オーケストラの軽快な音と相まって、きびきびしたベートーヴェンが聞けました。指揮者のサロネンは長年、ロサンゼルス・フィルの音楽監督をやっていた人ですが、CDも持っていないので、どういう音楽をやる人なのか、予備知識はありません。当夜の出来という点では、最初のシベリウスが一番で、ブラームスは中間、最後のベートーヴェンはもちろん悪くないのですが、聞きなれた曲から新しい発見や、またそういうものがなくても、ひたすら音楽に引き込まれるという類のものではありませんでした。ただ、これは当夜に限らず、演奏会では良くあることで、それだけ自分の感受性が劣化してきたというのが本当のところかもしれません。(2015年3月)

同日の評が新聞に載っていました。「下ごしらえ」というのがキーワードですが、どの指揮者もやる、フレーズの表現を積み重ねていくことに過ぎない気もします。興味深いのは、それがベートーヴェンで最高に発揮されたというところですが、当方には逆に思えたことです。評論家はこういう解説が必要なのでしょうが、結局はその演奏が心に響いたか否かで、そういう点ではどうだったのだろうと聞いてみたいところです。