2015-18�N�x �����I�[�P�X�g������

2015�N4���@�����E�t�E���y�� ���O�i�[�V���[�Y�@vol.6

�@�ƂƂ��ɉ��t��Ŋ������邱�Ƃ͂��Ȃ��Ȃ������̍��ł����A�������͐g�k�����邭�炢�Ɋ������A���y�̎����͂Ɉ��|�����悤�ȉ��t��ƂȂ�܂����B���̓����E�t�E���y�ՂƂ����̂́A���̖��̒ʂ�R��������S�����߂ɂ����ď��̐X�̕�����ق���p�قȂǂłقږ����̂悤�ɍs���鉹�y�Ղł����A���̃��p�[�g���[�͍L���A�����y��[�g����I�[�P�X�g���͂������A�I�y���܂ł���܂��B�����Q�������̂́A������قōs��ꂽ"�����t�Ճ��[�O�i�[�E�V���[�Y"�Ƃ������́B���̃��O�i�[�V���[�Y��2010�N���疈�N�J�Â���Ă���A������S�ĉ��t��`���̌����ł��B�w���̓��[�O�i�[�̊y���̃��C�u�^���A������S�ĉ��t��`���Ƃ������ƂŗL���ȃ}���N�E���m�t�X�L�ŁA�I�[�P�X�g���͂m���B���̃V���[�Y�ł͋��N����j�[�x�����O�̎w���n�܂�A���N�̓����L���[���B�܂��A���̎w���҂ƃI�P�Ȃ爫���͂����Ȃ��̂ł����A�������Ǝv�����̂́A�̎�w�Ɏ��͎҂����낦�����Ƃł��B

�@�I�y���̉̎�A��������[�O�i�[�ӂƂ���̎�ɂ��Ă͂قƂ�ǒm��Ȃ��̂ł����A���t���n�܂�A���ꗬ�����낦�����Ƃ͂����킩��܂����B�܂��̓W�[�N�����g���̃��o�[�g�E�f�B�[���E�X�~�X�ƃW�[�N�����f���̃����g���E�g�E�}�C���[�B���o�[�g�E�f�B�[���E�X�~�X�̓A�����J���܂ꂾ�����ł����A�悭���鐺�ƖL���ȕ\���͂Ŗ������܂��B�\���͂Ƃ����_�ł̓����g���E�g�E�}�C���[�̕��������ƈ�ۓI�ŁA���̐l�����Ⴍ�͂Ȃ��̂ł����A�S��̕\�o���f���炵���A�v�킸�������܂�Ă��܂����͂�����܂����B���ƂŒ��ׂ���A�X�~�X�̓��m�t�X�L���x�����������nj��y�c�Ƙ^�����������L���[���ɁA�}�C���[�́A���̃o�C���C�g���y�ՂŁA�o�����{�C���̃^���z�C�U�[�ɓo�ꂵ�Ă��܂��B���̎w���҂��D�މ̎�Ȃ̂ł��傤���A���������l�������o�ꂷ��Ƃ����̂́A���̉��t�̎��̍����̏ؖ��ł�����܂��B

�@���H�[�^�����̃G���M�X�E�V�����X�A�u�����b�t���f���̃L���T�����E�t�H�X�^�[�A�����ăt���f���N���̊؍��o�g�̃V���E�C���X���ƁA������������ȏ�̉̎�w�����B�����A��̓�l�ȊO�Ōl�I�ɍł���ۂ����������̂̓t���b�J���̃G���[�U�x�g�E�N�[���}���ł��B���̐l�܂������\���m���͂���܂��A���̗͋����̏��͈͂��|�I�ŁA���]�E�\�v���m�����琺�ʂ�����Ƃ��A����ȃ��x���̘b�ł͂Ȃ��A�܂��Ƀt���b�J�����ڂ����悤�Ȕ��͂Ɛ[�݂̂��鐺�ɁA����������������Ă��܂��܂����B�����Ƃ��A��I�����̈��A�ɃN�[���}�����o�ꂷ��ƁA�ЂƂ���傫�Ȕ��肪�N�����Ă��܂����̂ŁA�����v�����͎̂���l�łȂ������悤�ł�

�@���t���4��7���ł������A�E�B�[�N�f�C�ɂ�������炸���t���Ԃ��������߁A���̂R���J���ŁA�I���͌ߌ�W���Ɖ��ׂT���ԁA��������߂Ă̌o���ł��B���̃��[�O�i�[�̊y���ł����璷���̂͋������Ƃł͂Ȃ��̂ł����A��͂肱������C�u�ŕ����͉̂��t�����������������ςł��B�����t���Ԃ͂S���Ԓ��x�ł����A�R���̊Ԃɋx�e�����ꂼ��30������A���v�T���ԂƂȂ�܂��B�����Ƃ��A����30���Ƃ����̂͂Ƃ����̂͌����Ē����Ȃ��A������肭�낮�ɂ͂��傤�Ǘǂ������ł��B�J�t�F�e���A�ŐH���̗\����Ƃ��Ă܂������A�m���Ƀ��C���ƌy�H���y���ޕ��͋C�ŁA���ۑ����̐l������܂��������C��������ł܂����B����͂S���ł��������������̂ŁA�g�C�����x�e���Ƃɍs���l�����������悤�ŁA�����s�ł��Ă��܂����B�ʏ�́A��������Ԃ̉��t��ƂȂ�Ώ��q�g�C���̕������ނ̂ł����A�����̓��[�O�i�[�Ƃ������Ƃł��傤���A�j���̊ϋq�����������Ƃ������Ƃł��傤�B�Ƃ͌����A�R��I�ȃ����L���[��������Ƃ����̂�����̂ł��傤���A�����̃��[�O�i�[�t�@�������\�����ƌ��܂����B

�@���͉��t��`���Ƃ����̂͐��ł͏��߂Ăł����A���̂悤�ɁA���܂�I�y���ɓ���݂��Ȃ��A�Ƃ������I�[�P�X�g�����y���݂����Ƃ����l�ɂ͂ƂĂ��悢�`�ԂƎv���܂��B�I�y���ł̓I�[�P�X�g���͕����O�̃I�[�P�X�g���E�s�b�g�̒��ɂ��܂��̂ŁA���R�̂��ƂȂ��疾�Ă��Ɍ����܂��B����͎���̃I�y���̎�������������邽�߂Ƃ����ȑO�ɁA����̑O�ɃI�[�P�X�g�����w����Ă���Ύ��o�I�Ɏז��ɂȂ�܂��B�]���A�I�y���ł́A�I�[�P�X�g���͂����܂ň������Ė��Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���t��`���͗��҂��Γ��ɂȂ�킯�ŁA�������I�[�P�X�g���̉����ǂ�������͓̂��Ƀ��[�O�i�[�̊y���ɂ͂����Ă��ł��B������A���[�O�i�[���L�̂��˂錷�ɗ����������NJy��̉��F���ƂĂ��S�n�悭���a���Ă��܂����B�NJy��̓u���b�N�i�[���l�A�I���K���̋�����A�z������̂ł����A�u���b�N�i�[�͂����Ƃ���т₩�ő��݂��ۗ��̂ɑ��āA���[�O�i�[�͂����Ƃ��炩���A���[�������ł��B����͓���̍��Ȃ��O����R��ڂƂ������Ƃ��e�����Ă��邩������܂���B���Ȃ݂ɂ��̐Ȃ͂`�ȂŁA16,500�~�B�m���ɂ��Ă͖@�O�Ȓl�i�ł����A���ꂾ���̉̎�w�����ւ��������Ƃ��l����Δ[���ł��B����Ȃ��̂ŁA���ꂾ�����y���f���炵���ƁA�O����R��ڂƂ����A�����I�ɕs���ȍ��Ȃ̂��Ƃ͂܂������C�ɂȂ�܂���ł����B�������������Ƃ����A���B�I���Ŏ�����̃p�[�g�����t�����ʂ������A���̂�����͂������ɋ߂��\�������߂����ʂȂ̂ł��傤���B���m�t�X�L�́A�ɂ���Ƃ����Ȃ��\��Œ������ς��Ă܂������A�m���̉����烏�[�O�i�[�̉��������o����r�͂܂��Ɍ|�l�B�꒮�y�������Ɋ�����̂ł����A�����̊y�킪���Ă��d���Ȃ�߂����A�K�x�ȃo�����X���ۂ���Ă��đf���炵���������y���߂܂����B������������̂́A�̗w�Ȃ̃o�b�N�I�[�P�X�g���Ɠ����ŁA�̎�̏o�����ɍ��킹�ăI�P�����o������Ƃ���B�w���҂̂������ɂʼn̎肪����̂ŁA���̂�����̌ċz�̍��킹�Ղ������t��`���̃����b�g���Ǝv���܂��B����Ɨ]�k�ł����A�I�P��������Ƃ����_�ŋ�����������ꂽ�̂͊y���ł��B�����̃V���t�H�j�[�̂Ƃ͈Ⴂ�A���Z���`�͂��낤���Ƃ����A�{�̂悤�ȕ������y���ŁA����Ȃ̂̓s�b�g�ɂ����̂ł͐�ɂ킩��܂���B

�@�Ō�ɁA���̉��t��`���ɂ͉f��������܂����B��������Ȃ�傫�ȉ�ʂŁA�ŏ��̑O�t�Ȃł͐X�̒����삯������悤�ȃV�[��������A���y�ɂ͉����Ă�����̂́A���ڏ��Ǝv���܂����B���̌�A��ꖋ�Ńt���f�B���O�̉Ƃ̒��̃V�[���ɂȂ�ƁA�g�l���R�̖������ɉf�邾���łقƂ�Ǔ����̂Ȃ���ʂƂȂ�A���܂�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂����B�S�̂�ʂ��Ă͍T���߂ȉf���ōD�������Ă܂������A�����グ����ʂ͔F�߂���̂́A��͂薳���Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂�����͎^�ۗ��_�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B���m�t�X�L�̓z�[���ł��f�����g���Ă���̂��A�m�肽���Ƃ���ł��B�i2015�N4���j

2015�N9���@���������y�c�@�������

�@�m���̒�������o�[���~�߂āA�����I�[�P�X�g���𒆐S�ɃR���T�[�g�I�т�����Ă���ƁA�ȑO�͌h�����Ă����A���̑O�Ŕz�����̕��������炵�����悤�ɂȂ�܂����B���̒��œ��������y�c���W���i�T���E�m�b�g�̎w���Ń}�[���[�̑�O�Ԃ����Ƃ����̂��ڂɂ��A�X���͂܂��������낤�ȂƎv�����`�P�b�g���m�ۂ��܂����B���N�͘A���ҏ����L�^���X�V������́A�܂�Ŕ~�J�̂悤�Ȃ��߂��߂������X�������Ƃ����ُ�C�ۂł������A��������9��12���͋v�X�̏H����ŁA��������R���T�[�g�̋G�߂Ƃ��������ł����B

�@�Ƃ������ƂŁA�U����NDR�̗��������ȗ��v�X��HP�̍X�V�ɂƂ肩�������킯�ł����A���Ăǂ̃y�[�W�ɏ��������ƂȂ�ƁA���������y�c�͗����I�[�P�X�g���ł͂Ȃ����A�܂��V���ȃy�[�W�𑝂₷�̂������������ƂȂ�ƁA�u�����E�t�E���y�Ձv�̃y�[�W��������܂���B�Ƃ������ƂŁA����A�\����u�����I�[�P�X�g�������v�ɕς��āA������ɒNjL���邱�Ƃɂ��܂����B�Ƃ͂����A���炭���̃y�[�W�ɋL�ڂ���悤�Ȍ����ɍs���@��͂��������͂Ȃ��A�U��Ԃ��Ă݂�A�����̂�����ݒʂ�A�N�P��̓����E�t�E���y�Ղ̃��|�[�g�����������A�Ƃ������ƂɂȂ邩������܂���B

�@���āA���̃W���i�T���E�m�b�g�̒�������ł����A�}�[���[�A������R�ԂƂȂ�ƁA���������ɏ��������������A�����I�[�P�X�g���ł́A�������ɍ����c���A��Ă���킯�ɂ������A�����ƍ����I�[�P�X�g���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�]���A���������y�c���Ă݂����Ƃ��������A�W���i�T���E�m�b�g�̎w���A���A���g�̓Ə�����������q�ł���Ƃ������ƂɎ䂩�ꂽ�Ƃ����̂��`�P�b�g���m�ۂ������R�ł��B�W���i�T���E�m�b�g�̓o���x���N�����y�c�̎�Ȏw���҂Ƃ��Ă̌o���������A�l�I�ɂ̓V���[�x���g�̌����Ȃ�CD��ۗL���Ă��܂��B���̃V���[�x���g�͂܂��ɐ��U�@�Ƃ��������ŁA����Ă�����Ƃ��낪�Ȃ��A�^���ȉ��y�����l�Ƃ�����ۂł����A���ʁA���^�ʖڂȂƂ�������肻���ł��B

�@�v�X�̃}�[���[�ł������A�܂��̓z�����W�{�̕��ɋ����悤�ȗ͋����Ɉ��|����܂����B���̑�R�ԁA���ɍŌ�̊y�͂��S�������悤�Ȃ��ꂢ�ȋȂŁA����ł�CD�Ō㔼��ǂ������܂����A����ς�}�[���[�͐��łȂ�����Ǝv���܂����B�������A�g�����{�[���������A����Ɉ��|�I�ȉ��ʂɂȂ��Ă����ƁA�ǂ������y���P���Ȃ��ƂɋC�Â��܂��B�����Ċǂ̋Z�ʂ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł����A�y���ǂ���ɐ����Ă���Ƃ������������āA���y���f���ɗ���Ă����Ȃ��Ƃ������A���̑��݂��C�ɂȂ�܂��B

�@���������ANDR�͌��Ɗǂ���ʂ����Ȃ����炢�ɗn������ł��Ƃ������z���������̂��v���o���܂������A����͞N�O�Ƃ��Ă���������������܂���B�Ƃ��낪��y�͂��n�܂�ƁA�����̋������������Ă��āA����ς��y�͂ł͌����������Ȃ����炢�A���o�����X�������ȁ`�Ǝv��������B���̓��̃I�P�̔z�u�͂�����ƕς���Ă��āA��ꃔ�@�C�I�����Ƒ�@�C�I���������E�ɔz�u�����̂͗ǂ����錻��̃I�[�P�X�g���̔z�u�ł����A�Ⴄ�̂̓`�F������⍶�Ɋ���āA���̔w��ɃR���g���o�X���w����Ă��邱�ƁB���B�I������@�C�I�����̌���Ȃ̂͒ʏ�ʂ�ł����A���̉��ɓ��̃n�[�v�����т܂��B���������z�u�̈Ӑ}�͂悭�킩��܂���B����Ƃ���A��Ґ��Ȃ̂Œʏ�̔z�u�ł͕��т���Ȃ��\���͂���܂����A���ꂾ���ł͂Ȃ��ł��傤�B�Ƃ�����A���y�́A��O�y�͂Ɛi�����肩��A�悤�₭�}�[���[�炵���������������������Ă��܂����B�����āA�A���g�̓����l�y�͂ŁA��������q�̂̓o��ł����A���܂ł̂ǂ�ȊNJy������y��炵���Ƃ����ƕςł����A�Ƃ������l�̐��ł͂Ȃ��A�����炩�Ɉ�y�킪���������ۂł��B���������{�l�ŗB��̃��[�O�i�[���̂���l�Ƃ����\�͖{���ŁA����Ȃɖڗ������A���\��L���ȉ̏������̂͂S���̃����L���[�����炢�ł��B

�@�����ŋC�Â����̂́A��y�͂̋��njQ�̂��ƂŁA�v����ɕ\��������Ȃ��̂ł��B������}�[���[�炵�����y���������Ă��Ȃ��B�������̃W���i�T���E�m�b�g�������܂ł��̃I�P����Ă�ɂ́A�܂����Ԃ�����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B��܊y�͂ŃA���g�ɉ����āA���������Ə���������܂����A���̎��������ACD�ł̓{�[�C�\�v���m�̂悤�ɕ������܂����A���ۂ͒j�������̂悤�ŁA����͏��q�������قƂ�ǂ̂悤�Ɍ��܂����B�ŏI�y�͕͂���Ȃ��������A�����Ă���ł�����オ�鉹�y�B���y�͂Ŋ����������͂����������ł͊����邱�ƂȂ��A�G�L�T�C�e�B���O�ȉ��y���y���߂܂����B����ς�}�[���[�͋C�ɂȂ�Ƃ��낪�����Ă��A���̉��t��Ɍ���Ƃ������Ƃ����߂ĔF��������ꂽ���t��ł����B

�@���N��N����12���̒�����t�́A�V�������E�f���g�A�̎w���ŁA���̃}�[���[�̑�O�Ԃł��B����ς��r�̈Ӗ��ł������Ă݂����Ƃ���ł��B�i2015�N9���j

2016�N4���@�����E�t�E���y�Ձ@���[�O�i�[�E�V���[�Y�@vol.7

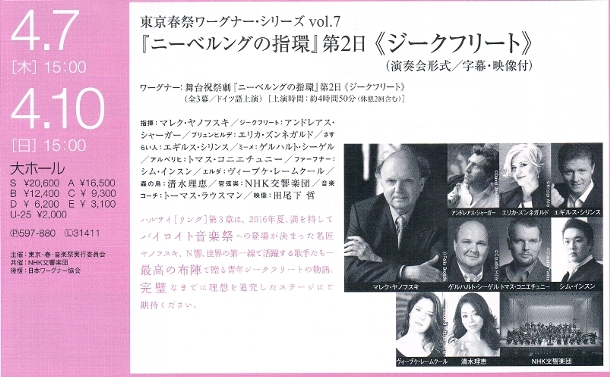

�@��N�̊�������ۂP�N�A���N���}���N�E���m�t�X�L��N���̃��[�O�i�[�V���[�Y�ɍs���ė��܂����B������A��N�Ɠ���4��7���B��N���������ł������A���N�͊����͂��قǂł͂Ȃ����̂́A������{�i�I�ȉJ�B�t���L�̍r�ꂽ�V�C�ɂ��肵�Ȃ���o�����܂������A���̌����͍��N�����҈ȏ�ŁA���O�i�[�̖��͂ɂ�������͂܂���1���ƂȂ�܂����B

�@���N�̓����L���[���ɑ����A�u�j�[�x�����O�̎w�ցv��Q�� �W�[�N�t���[�g�B����ɂ��Ă����[�O�i�[�̃I�y���̓o��l���̖��͂ǂ������݂ɂ����A����킵�����O����B���炭����̃h�C�c�l�ɂƂ��Ă��A���̓_�͓��l�ł͂Ȃ����Ɛ��@���܂��B�̎�w�́A���H�[�^�����̃G�M���X�E�V�����X�ƃt�@�[�t�i�[�i�o�X�j�̃V���E�C���X���͍�N�Ɉ��������Ă̏o���ł����A����ȊO�̉̎�͏��߂Ă̓o��B����̃W�[�N�t���[�g�̓A���h���A�X�E�V���[�K�[�A�����đ�����̃u�������q���f�̓G���J�E�Y���l�K���h�Ƃ����A�X�E�F�[�f���n�A�����J�l�B�C�i�̂��镗�e���u�������q���f���ɂ҂�����ŁA�����L���[�������l�̏����Ƃ��Ėڊo�߂�Ƃ����S�̕ω��������ɕ\�����Ă��܂����B���ʁA���[�O�i�[�̎�Ƃ��Ă͂������ׂ��A���䂩�牓���Ȃł́A���̕\���͂��͂��Ȃ������̂ł͂ƁA�]�v�ȐS�z�����Ă��܂��܂����B�����̂��܂��̓u�������q���f�Ɍ��炸�A�ǂ̉̎�ɂ�������邱�Ƃ��ł��܂������A��N�͂������|��������ŁA����Ȃ��Ƃ����]�T���Ȃ������Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�W�[�N�t���[�g���̃V���K�[���A�܂��ɕ|�������Ȃ���҂Ƃ����A�e��Ƃ�������s���͂����o��悤�ȉ̏��͂ŁA������������ɉ̂����Ă��܂����B�e���Ƃ������A��ꖋ�ł͎���ɋ߂������W�[�t�N���[�g�̈�Đe�ł���~�[�i���̃Q���n���g�E�V�[�Q���B���̐l�A�ǂ��ʂ�e�m�[���ŁA���l�D���ŊԔ����Ȉ������D�����Ă܂������A���N�̓����E�t�E���y�Ղł̓��T�C�^���̌���������Ă܂��B�����ƁA�~�[�i���Ƃ͂܂������قȂ郊�[�g�̐��E��\�����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���̃W�[�N�t���[�g�̓����̈�͏����̓o�ꂪ���Ȃ����ƂŁA��R���ɂȂ��āA�悤�₭�o�ꂵ�܂��B���̂��Ƃ��e�����Ă��邩��ł��傤���A�G���_���̃��B�[�u�P�E���[���N�[�����o�ꂷ��ƁA���̐Z���͂̂��鐺�Ɏv�킸�����ق�Ă��܂��܂����B�R���g�����g�Ƃ������Ƃ�����A�܂��ɂ��ꂼ���[�O�i�[�Ƃ����A�z�[���̋��X�܂ŋ����n��悤�Ȑ��͌����ŁA�����Əo�Ԃ�����Ηǂ������̂ɂƂ����Ƃ���ł��B

�@�m���͉��߂Č����܂ł��Ȃ��A���݂�����A���d�ꂵ���Ȃ��S��̂���A���[�O�i�[�Ȃ�ł͂̉����o���Ă��܂������A����͓��ɊNJy��ƃ��B�I������ۓI�B���[�O�i�[�̃I�[�P�X�g���[�V�����̍I�݂��͗ǂ��m���Ă��܂����A�l�̐��ɋ߂��ш�̃��B�I���Ɏ������t�ł����邱�Ƃ��A���o���ʂ����߂Ă���̂͊ԈႢ����܂���B�Ə����āA��N�̋L�^��ǂ�܂������������Ƃ������Ă���܂����B�I�[�P�X�g�������ł͂��܂芴���Ȃ����ƂȂ̂ŁA��͂�I�y���Ƃ����A�l�̐�������ƂȂ�y���Ȃ�ł͂Ƃ����Ƃ���ł��傤���B���m�t�X�L�̂m���ɑ��銴�z�������Ă݂����Ƃ���ł����A���ꂾ���̎w���҂ł�����A���O�i�[�̉��y���ł���y�c�ł���Ƃ��������������Ă����A�������Ė��N�����𑱂��Ă��邱�Ƃ́A���킸�����Ȃł��傤�B

�@���̃��[�O�i�[�V���[�Y�͓���������قł̌����ł����A���N���`�ȂŁA�O����S��ڂƂ����A��������グ��ʒu�B���R�A�NJy��͌����܂��A���̊��ɂ͊e�y��̑��݂����m�ɕ������A�o�����X�̗ǂ��I�[�P�X�g���T�E���h�����Ƃ��ł��܂����B�ȑO�A�|�p����̍őO��ŁA���䂪�ז��ɂȂ��āA���܂�ǂ���ۂ��Ȃ������L��������܂����A����͂S��ڂƂ����Ⴂ�͂�����̂́A���̕�����قł͏\���y���߂�ȂŁA��������܂���B�܂��A���ꂾ���̉��t�Ȃ�A�r�Ȃ̂Q���~���Ă��\���y�C����ł��傤���ǁB

�@���̃W�[�N�t���[�g�A��Q���̑�ւƂ̊i���V�[�����L���ł����A�R��I�ȃ����L���[���ɔ�ׂ�ƁA�W�[�N�t���[�g�̐����̉ߒ���\�������j�̐��E�Ƃ�����ۂ�����܂��B�������A�ʂ��ĕ����Ă݂�A��R���ł̈��̏�ʂɌ�������A�̕���ł���A���́u�]�v�Ƃ��]����\���́A���[�O�i�[�̐^�����Ȃ̂ł��傤�B���̏؋��ɁA30���Ԃ̋x�e�Q����܂�ŁA��T���ԂƂ����㉉���Ƃ��v�킸�A�����ĖO���邱�Ƃ��Ȃ������̂ł�����B�������A�D�ꂽ�̎�Đ��藧�����ł����A������\�ɂ������m�t�X�L�����A�ł��̎^�����ׂ��l�ł��傤�B�������A�{�l�͂������ė�ÂŁA��ɂ���ăj�R���Ƃ������A�W�X�Ƃ���Ă܂������A����̗��ɉ����āAN�������������̎�����ƌ�������ɏ̂��Ă����̂��ƂĂ���ۓI�ł����B�i2016�N4���j

2016�N5���@�o�b�n�E�R���M�E���E�W���p���@��118�������t��

�@��؉떾�����邱�̃o�b�n�E�R���M�E���E�W���p���ACD�ł͓���݂̂���y�c�ł����A���̂������Ȃ��āA���߂čs���Ă��܂����B�\��ɂ���ʂ�A118��ڂ̒�����t��ł����A�o�b�n�̃J���^�[�^�Ƃ����A�N�ł�������݂̂���Ƃ͌����Ȃ��Ȗڂł��ꂾ���̉̉��t��𑱂��Ă����Ƃ��������ŁA��ςȉ����ł��B�Ƃ͂������̂́A���قǑ傫���Ȃ��I�y���V�e�B�̃R���T�[�g�z�[���ł����A�����̐Ȃ͔����ʂ͋�ȂŁA���t��Ɍp�����ė��Ă����t�@�����ێ����邱�Ƃ́A��ɑ傫�ȉۑ�Ǝv���܂��B�������������o�b�n�͂������D���ȍ�ȉƂł����A���ɂ������̉��t�����Ȃ��ŁA�R���M�E���E�W���p���̉��t��ɖ���Q�����邱�Ƃ͂܂��Ȃ��ł��傤����B

�@����̋Ȗڂ̓��^�[500�v���W�F�N�g�Ə̂���V���[�Y�ŁA���N2017�͏@�����v����500�N�ڂƂ����ߖڂɂ�����A����ɂ��ȂȖڂ����t������́B���������J���^�[�^�Ɋւ���m���͂����Ă��Ȃ��̂ŁA���������Ă��A�ǂ������Ȗڂ��ΏۂɂȂ邩�͗����ł����A�l�I�ɂ͓��ʂȈӖ��͂���܂���B���̌����A�x�e���Ԃɑ�\�̗�؉떾�̉��������A�����Ō����Ă����̂́A�J���^�[�^�̑S�Ș^�����I���A���ɉ���ړI�ɂ��悤���Ǝv�Ă��Ă�����A���N���@�����v500�N�Ƃ����̂ŁA���ꂾ�I�Ƃ������ƂŒ�������̃e�[�}�ɂ����ƁB���ꂱ���A�����p���̂��߂̍H�v�Ȃ̂ł����A���m�Ȍ����ړI�����̂́A�t�@���ȑO�Ɏ��������̉ۑ�ł�����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���̃��^�[500�v���W�F�N�g�U�̋Ȗڂ́A�o�b�n�̃}�j�t�B�J�g�ɂ��t�[�K�A�R���[���W���u�킪���͎�𐒂߁v�̑O�t�̌�AM.�v���g���X�̂W���̃}�j�t�B�J�g�Ŏn�܂�A�ȍ~�̓o�b�n�̃J���^�[�^�ŁA��10�ԁu�킪���͎�𐒂߁v�A�x�e���͂���ő�94�ԁu���͂��̐��ɉ������߂悤�v�A��78�ԁu�C�G�X��A���Ȃ��͂킪�����v�̂R�ȁB

�@�v���O�������݂�ƁA�u�킪���͎�𐒂߁v���R�Ȃ��W�߂Ă���A���̂�����ɂ�������肪����̂ł��傤���A���̔w�i�͂킩��܂���B�Ƃ���ŁA�ŏ��̃t�[�K�u�킪���͎�𐒂߁v�̓I���K���̓Ƒt�Ȃ̂ŁA���R�Ƃ��Ă��A���̃R���[�����I���K���Ɛ��y���݂̂ʼn��t����A��؉떾�͂��̊Ԃ͘e�ɂ��āA���̃V�I���̃��[�T�����i1605�N�j���W���̃}�j�t�B�J�g�u�킪���͎�𐒂߁v����w����ɓo�ꂷ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�I���K���͗�؉떾�̑��q�̗�ؗD�l�Ƃ������ƂŁA�����������q�̎d���Ԃ���`�F�b�N����Ƃ�������ł����B�I�y���V�e�B�̃I���K���͏��߂ĕ������悤�Ɏv���܂����A�v�X�ɃI���K���̑s��ȋ������y���߂܂����B���̗�ؗD�l�A��������R���M�E���E�W���p���̌��Պy��̒S���߂Ă���̂��m��܂��A���炭�ǂ����̎��_�ŁA�떾�͎w���ɐ�O���邱�Ƃɂ����̂ł͂Ȃ����Ɛ������܂��B

�@CD�ŕ����Ȃꂽ�y�c�ł��A���ŕ����Ƃ܂��V���Ȕ���������̂��ʏ�ł����A���̃R���M�E���E�W���p���Ɋւ��ẮA���̂��т��т��āA����ł��ď_�炩���������̂��̂ł����B�������A���ł�����A���Ƃ��\���X�g�͏��߂���O��ɕ���ł���̂ł͂Ȃ��A���y���̈�����A�Ƒt�̓s�x�A�O�ɏo�Ă���ȂǁACD�ł͂킩��Ȃ����Ƃ͓��R����܂��B����ƁA���������K�`���K�`�����������������Ă��āA�Êy����L�̊y��ɋN��������̂ł��傤���A�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���Ȃ�ł͂Ƃ������Ƃ���ł��B�ّ�̃I�[�f�B�I�͕���\�������Ǝ������Ă��܂������A���̂�����͂�͂萶�ɂ͂��Ȃ��܂���B�y�c�S�̂Ƃ��ẮA���Ґ��Ȃ̂ł����A�z�[���̃T�C�Y�ɂ��������Ă��A�����I�ɂ͏\���ŁA��������肸���Ƒ�Ґ��ɕ������܂��B�����A�_�C�i�~�b�N�����W�͓��R�Ȃ���A��Ґ��̃I�[�P�X�g���Ƃ͈قȂ�A�܂����̕K�v�����Ȃ��̂ł����ACD�ł̍Đ��Ƒ傫�ȈႢ�������Ȃ��̂͂��̂��߂�����Ǝv���܂��B

�@���Ȃ�ł͂̐V���Ȕ����ƌ����A�\���X�g�����B�������ɘ^�����̃\���X�g���������t��ɏ����͖̂����ƌ����āA�J�E���^�[�e�i�[�ȊO�͑S�����{�l�ł����B����������ȃn���f�B�͂܂��������������邱�ƂȂ��A���Ƀ\�v���m�̏��䈟��ƃe�m�[���̟N�c�����ƂĂ���ۓI�ł����B�e�m�[���̟N�c���͐����̂��̂����������Ƃɉ����A�ɂ߂Ĉ��肵���̂����ŁA��Ńp���t���b�g�������炷�łɗL���ȉ̎�̂悤�ŁA��������Ȃ�Ǝv��������B�����A�o�b�n����̂��Ƃ��v���A��C�̃\���X�g�Ȃǂ���͂����Ȃ��A���y���̈�����Ƒt�߂�̂͂������R�Ȃ��Ƃ������͂��B����͏T������Z�������X����������ŁA�̒������܂�ǂ��Ȃ��A�X�̋ȂɃR�����g����قǏW���ł����A��78�ԂȂǁA�ƂĂ��L���ȋȑz�̉��y�ł������A�D���ȃo�b�n�����܂�y���߂Ȃ������͎̂c�O�ł����B����Ȃ��Ƃ�CD�Ƃ̔�r�������痣��Ȃ���������Ȃ̂�������܂���B�i2016�N5���j

2016�N10���@�V��������@2016/2017�V���[�Y�@�����L���[��

�@���̐V��������A�אڂ���R���T�[�g�E�z�[���͂T���̃o�b�n�E�R���M�E���E�W���p���̌����ŗ�������ł����A�I�y���V�e�B�̈���ł�����I�y���n�E�X�͏��߂āB�Ƃ��������A�{�i�I�ȃI�y��������̂͏��߂ĂƂ������Ƃł��B���̐V��������ł̍��N�x�ŏ��̌��������O�i�[�̃����L���[���B��x���Ă������Ƃ����C�ɂȂ����̂́A�����܂ł��Ȃ��A�����E�t�E���y�Ղł̂m���̌��������������ł��B�I�y���ɓ���݂̂Ȃ��g�ɂ́A�ނ��뉉�t��`���̕����e���߂�Ƃ������̂́A��͂��x�̓I�y���{���̎p�����Ă��������Ǝv���Ă����Ƃ���ɂ��̌����A�������Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B

�@���̐V��������A�������I�y���n�E�X�����̂��Ƃ͂����āA�܂��A�v���[�`�̕��͋C���Ⴂ�܂��B�����Q�K�����͂�����{�b�N�X�ȂŁA��ꂪ����قǑ傫���͂Ȃ��̂ŁA�̎�̐����ǂ��ʂ�܂��B�I�[�P�X�g���̓s�b�g�̒��ɂ����ۂ�͂܂�Ă��܂����A�v�����قlj��������邱�Ƃ͂���܂���B�����A����ʼn��t����̂Ƃ͓��R�قȂ�A������h�h�[���Ƃ��������ʼn��̉�肪��яo���A�ƌ����悢�ł��傤���A���Ă��ɂ�������̂́A���͂͏\���ł��B���t��`���Ɠ����Ȃ̂͋x�e���ԂŁA��P���Ƒ�Q���̊Ԃ�40���A��R���Ƃ̊Ԃ�35������A�����͓y�j���ł������A14���J�n�ŁA�I����19��30�����炢�ł����B������ٓ��l�A�V�����p�����r�[���Ȃǂ̃A���R�[���͓��R�Ƃ��āA�y�H������̂ł����A�o�J����1300�~�̃��[�X�g�r�[�t�����\����Ă����̂͋����ł��B����͂Ƃ������A�y�j�̒�������A�r�[���ł����݂Ȃ���A�I�y�����y���ނƂ����̂́A�ō����ґ�Ƃ����邩������܂���B

�@���ē���̏o���́A�V��������̉��y�ēA�ю�N���Y�w���̓����t�B���n�[���j�[�����y�c�A�����ĉ̎�w�̓W�[�N�����g���X�e�t�@���E�O�[���h�A�W�[�N�����f���W�H�[�t�B�[�l�E�E�F�[�o�[�A���H�[�^�����O���A�E�O�����X�C�A�u�������q���f���C���[�l�E�e�I�����Ƃ����������o�[�B���O�i�[�̎�̒m�����Ȃ����ɂƂ��Ă͓���݂̂Ȃ��̎肽���ł����A�\���y���܂��Ă���܂����B��̂m���̉��t��`���ł̏o���҂����Ɣ�ׂĂ����F����܂���B���Ȃ݂ɂ��̐V��������̃V�[�Y���I�y���ɓo�ꂷ��̎�w�ł����A�������ɊC�O�̗L���̌���̐ꑮ�̎�͖����Ƃ��Ă��A����Ȃ�̎��т�ς̂�����W�߂Ă���悤�ŁA���ꂱ�������{�ŃI�y�������t�����Ԃ̖��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ɗ���������ł��B�����Ȃ����{�̃I�y���̎肾���ł��ꂾ���̌��������Ȃ��͖̂����ł�����A���R���ւ�����̂ł��傤���A�͂����ē��{�̉̌��ꂪ�����̃L�����A�ɂƂ��āA�D�܂�����ƂƂ炦�Ă���Ă��邩�ǂ����B����͓��{�̃I�y�������̑傫�ȃn���f�B�łȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���R�Ȃ���A�I�y���̕����u���Z�v������̂ŁA���Ă��Ă��O���Ȃ����A���z�I�A�����͂̂��镑��̓I�y���Ȃ�ł͂̑�햡�ł��B���M���ׂ����Ƃ́A���̕���≉�Z�����[�O�i�[�̉��y���̂��y���ނ��ƂɁA�����ă}�C�i�X�ɂ͂Ȃ�Ȃ����ƁB�����A�����͂���܂ŖZ�������X���Â����̂ƁA���C���ő̒��͍ň��B���t�������N�O�Ƃ���Ƃ���ł��傤���A�����͕��䂪����̂ŁA�b�ɂ��Ă����Ȃ��Ȃ�悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�����A�T���Ԃ��̉��t���Ƃ��v��Ȃ��������ƈႢ�A���̃����L���[���̃I�y���������y���ނɎ���Ȃ������͎̂c�O�ł����B�i2016�N10���j

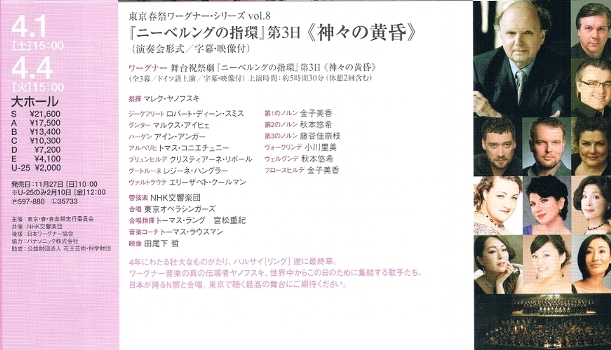

2017�N4���@�����t�Ճ��[�O�i�[�E�V���[�Y�@vol.8�@�_�X�̉���

�@���̓����E�t�E���y�Ղ̃��[�O�i�[�V���[�Y�u�j�[�x�����O�̎w�ցv���ŏI���ŁA���N�͐_�X�̉����B����ɂ��Ă��A����HP�̍X�V�͍�N��11���ȗ��ł�����A���ɂS�����Ԃ�ł��B2017�N�͔N��������قږ����̂悤�ɏo���ŁA�܂��������t��ɍs���\�肪���Ă�ꂸ�A���̃��[�O�i�[�������A�O���܂ŏo���Ƃ������肳�܂ł����B

�@���āA���̐_�X�̉����A�ŏI���ɂӂ��킵���A�G�L�T�C�e�B���O�ȉ��y�ł������A����̌����ł́A����̃W�[�N�t���[�g���̃��o�[�g�E�f�B�[���E�X�~�X�ɉ����āA�u�������q���f���̃N���X�e�B�A�[�l�E���{�[���̓�l�����K���ɑ̒�������A������Q�ʼn̂��Ȃ��Ȃ�Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ��n�v�j���O������܂����B�e���Ȃ�Ƃ������A����̓�l������Ƃ����O�㖢���̏o�����ŁA��Îґ�����ς������̂͑z���ɓ����܂���B���̑���Ƃ��āA�W�[�N�t���[�g���A�[�m���h�E�x�C�Y�G���A�u�������q���f�����x�b�J�E�e�B�[���̓�l�����߂��̂ł����A�W�[�N�t���[�g�̃A�[�m���h�E�x�C�Y�G�����\���͂Ƃ����_�ŕ�����Ȃ��A���Ȃ茩��肵�܂����B���̓_�A�u�������q���f�̃��x�b�J�E�e�B�[���͌����ŁA����ƌ����n���f�B���܂��������������Ȃ��o���ŁA��͂�v��������́A�����łȂ�����Ǝv���܂����B�C�ɓ���Ȃ��̂́A���t�ɐ旧����̂��l�т̃A�i�E���X�ŁA�ނ�͋}�3��29���ɓ��{�ɗ�������Ƃ�����������z�����������Ƃ���������B�܂�ŁA�o���̈����͉̂䖝���Ȃ����ƌ�������ł��B���Ȃ݂ɁA���o�[�g�E�f�B�[���E�X�~�X�̓����L���[���ŃW�[�N�����g���������l�B�����L���[���̃��|�[�g�ɏ������ʂ�A�ƂĂ��\���͖L���ȉ̏��̐l�ŁA�ˑR�̃L�����Z���͖{���Ɏc�O�Ɏv���܂����B�~���������̂̓��x�b�J�E�e�B�[���ŁA�قɍĂѓo�ꂵ�Ă���̎��M�ɖ������i������A�Ō�̉��̒��ɐg�𓊂���܂ŁA����Ƃ͎v���Ȃ��̏��͂ŁA���̐���オ��������ɉ����Ă��܂����B

�@��́A��������ł̃����L���[���ŏ������u�������ɊC�O�̗L���̌���̐ꑮ�̎�͖����Ƃ��Ă��A����Ȃ�̎��т�ς̂�����W�߂邱�Ƃ��A���{�ŃI�y�������t�����Ԃ̖��Ȃ̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������Ƃ��A�܂��ɍ�����I�悵���Ƃ������Ƃł��傤���B�v�����Ȃ��Ƃ͂����A��������狖����邱�ƂłȂ��͓̂��R�ł����A������������Ɏv�����͂���A���ꂪ���{�ɂ�����I�y���̎���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@���������̒��ŁA�ς��ʖ����������̂��A�}���N�E���m�t�X�L�w���̂m���ł��B���ꂼ���[�O�i�[�Ƃ������y�����ĕ������Ă���܂����A����̓����O�V���[�Y�̍ŏI���Ƃ����S���I�e��������̂ł��傤���A�ƂĂ��G�l���M�b�V���ȉ��t�ł����B���M���ׂ��́A�P�������NJy��Q�ɕ����Ȃ����̋����B���ꂾ���NJy�킪�o������ƁA�o�����X�������̂ł����A����Ȃ��Ƃ͂܂���������܂���B���̗v���Ƃ��āA���y��t�҂̐����������Ƃ�����܂����A���ꂾ���ł͂��̕����������͂łȂ��ł��傤�B�t�@�ɂ��Ƃ��낪�傫���Ǝv���܂����A���Ƃ����Č����ďd���Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��A�܂��Ƀ��[�O�i�[�Ȃ�ł͂̃I�[�P�X�g���T�E���h���y���߂܂����B���ꂱ�������t��`���̗ǂ��Ƃ���ŁA�I�[�P�X�g���̋��������z�I�Ȍ`�ŋq�Ȃɓ͂��䂦�̂��Ƃł��傤�B���ɁA�ŏI���ʼn̎肽������������̌����Ȋnj��y�́A���ꂪ�I�y���ł��邱�Ƃ�Y�ꂳ����قǂł����B�Ƃ͌����A���ꂾ���Ŗ����ł��Ȃ��̂́A��͂肱�ꂪ�̌��ł��鏊�ȂŁA�̎�̏d�v�������߂Ċ���������ꂽ�����ƂȂ�܂����B

�@�Ō�ɁA���@���g���E�e�i�u�������q���f�Ɏw�ւ�Ԃ��悤�������郔�@���L���[���̈�l�j���̃G���[�U�x�g�E�N�[���}��������������ȉ̏������Ă���܂����B�����L���[���ł̓t���b�J�����͂܂���ł������A���]�E�\�v���m�Ȃ̂Ńu�������q���f�̑���͖����Ƃ��Ă��A�����Əo�Ԃ��~���������Ƃ���ł��B�i2017�N4���j

�@�������������Ƃ͈Ⴂ�A�S���̌����ł����A�قړ��l�Ȉ�ۂł��B�������Ƃ����L�ڂ͂���܂��A�R���T�[�g�}�X�^�[���E�C�[���t�B����ޔC�����l�Ƃ͒m��܂���ł����B �i4��10�������V���[���j

2017�N6���@�V��������@2016/2017�V���[�Y�@�W�[�N�t���[�g

�@�V���������2016/2017�V���[�Y�́A��N10���̃����L���[���Ŏn�܂�A����̃W�[�N�t���[�g���Ō�̌����ƂȂ�܂��B���ł�2017/2018�V���[�Y�̔������J�n����Ă��܂����A�����ł��ꂾ�����̍����I�y�������I�Ɍ�����̂́A�����V��������Ȃ�ł͂ł��B���āA���̃W�[�N�t���[�g�ł����A�W�[�N�t���[�g�̓����L���[���ŃW�[�N�����g���������X�e�t�@���E�O�[���h�B���̐l�A���̐V��������̃j�[�x�����O�̎w�փV���[�Y�̎���e�m�[���ɂ��ׂďo�����Ă���A�܂��ɂ��̃V���[�Y�̐ꑮ�̂悤�ȑ��݂ł��B�������{�l�̃`�������W�i��������{������j�����������̂Ǝv���܂����A�m���ɂ��̉̏��͂͑f���炵���A���������S���ĕ����Ă����܂��B�����A���̔��ʁA�N��I�i55�j�ɂ��A�����̂���̂����A�|���m��Ȃ���҂ɂ͂قlj����A��P���̃~�[���Ƃ̂����ȂǁA�ǂ����Ă��e�q�̂����ɂ͌����܂���B�����Ƃ����̂��Ƃ̓I�y���ł͂悭���邱�ƂŁA���悻������Ȃ��J�b�v�������̉̂�M�����邱�Ƃ��܂܂���܂��B���ł͂���͗������Ă��Ă��A�����̓I�y���BCD�ŕ����̂ƈ���ĕ���ʼn��Z�����Ă���킯�ł�����A���y�����ɏW�����邱�Ƃ͕s�\�ł��B�ł����ꂱ�����I�y���̑�햡�ł���A�����������̂Ƃ͂킯���Ⴂ�܂��B�����A�{���ʔ�����l�̂���肪���܂�y���߂ȂȂ��������R�́A�����ĊO�ς����łȂ��A���̗����������̂����ɂ�����悤�Ɏv���܂��B���������v��������̂́A���炩�ɓ����E�t�E���y�Ղłm���ƃ��m�t�X�L�[�ɂ�鉉�t��`���̃V���[�Y���ӎ����Ă��邩��ŁA���t��`���Ȃ���́A�I�y���Ƃ͕ʕ��Ǝv���Ă��A�����ɉ��y���y�ނƂ����ϓ_�ł́A�I�y�����y���߂�`���ł��邱�ƂɁA���߂Ďv������������ł��B

�@����Ȃ��Ƃ��v���A�W�[�N�t���[�g�̎R��A��ւƂ̊i���V�[���ł����Q�������߂Č����̂ł����A���炩�ɔ��͕s���B��ւ͂Ȃ�Ƌ���ȕ��D�ŁA�m���ɑ傫���Ƃ����_�ł͂�������Ȃ�Ǝv������A���m���̕��������Ă��āA����ł̓W�[�N�t���[�g�Ȃ炸�Ƃ��A�|��̊���͐����Ȃ��ł��傤�B����ŋ��傳��\���������͏\�������ł�����̂́A���������H�v�������Ă��Ƃ�����ۂł����B�������A����̍��͑S�̓I�ɂ͔��ɂ悭�ł��Ă��āA���m�g�[���A�����ۓI�ȕ\���̓��[�O�i�[�̐��E�ɂӂ��킵�����̂ł����B����䂦�ɑ�ւ������َ��Ȃ��̂Ɖf�����̂��Ǝv���܂����A���Ƃ��Ώ����傫�߂̉��ʂ����邾���̕����z���͂�~�����Ă���ʂ��������̂ł͂Ǝv���܂��B

�@����Ȃ�����オ�����̂͑�R���B�W�[�N�t���[�g�͑�P���A��Q���́A��R���ɂ�����܂ł̌o�܂ƌ����Ă��ǂ��\���ŁA�h��ȗ������̊��ɂ͖ʔ�������܂���B���̋C��������C�ɉ�����Ă����̂���R���ŁA���[�O�i�[���L�̖ȁX�Ƃ������̉̂������܂��B�����A�ڂ��o�܂����u�������q���f���W�[�N�t���[�g�̋�����f���Ɏ�����Ȃ��Ƃ����̂��A����܂����[�O�i�[�炵���Ƃ���ł��B���̋C�����̕ω���ȁX�Ɖ̂��Ƃ��낪���ꐫ�ɖ����Ă��āA���y�I�ɂ���C�ɐ���オ��������ʓI�ɋ����̂͊ԈႢ����܂���B�u�������q���f�͂�J���_�E�����x�[�g�B�G���_���̓N���X�^�E�}�C���[�A�����炢�l�i���H�[�^���j�̓����L���[���Ɠ����O���A�E�O���X���C�B�N���X�^�E�}�C���[��������łĂ��܂������A��J���_�E�����x�[�g����≹�����s����ȂƂ�������������A�S�̂ɑf���炵���̎�w�ł����B

�@���N�͏o���������A���炩���߃`�P�b�g���m�ۂ��Ă������Ƃ��ł��܂���B�]���A�m���ɍs����ƂȂ������_�Ń`�P�b�g���m�ۂ���̂ŁA��N�܂ő����Ă����A�����I�[�P�X�g���̌����͂�����߂���܂���B���̐V��������������̂S���O�Ɋm�ۂ����̂ł����A�K���E�B�[�N�f�[�̂������ŁA�ǂ��Ȃ��m�ۂł��܂����B

�@���Ȃ݂ɁA����̃I�P�͓��������y�c�B�w���҂͓����ю���Y�ł����A���̈Ⴂ�͂܂������C�Â��܂���ł����B����͔ю玁�̌��тł����A����ŃI�[�P�X�g���E�s�b�g�ɓ���Ƃǂ����Ă����Ă��Ɍ����A������c�q��Ԃł̉��ƂȂ�܂��B���̂����肪�A�I�P�ɂ��Ⴂ�����������Ȃ��v���Ǝv���܂����A���̗��t���Ƃ��āA���܂�I�P�̉����������Ă��܂���B�̎�̐����q�Ȃɓ͂��Ƃ����̂��ŗD��̐ݒ�Ƃ͔F�߂��A�I�[�P�X�g���̉����y���݂����Ǝv���Ă��鎄�̂悤�Ȓ��O�ɂ́A�I�y���ŃI�[�P�X�g���T�E���h�������Ɋy���ނ͖̂����Ȓ����Ƃ������Ƃł��傤���B�i2017�N6���j

2018�N10���@�m���P�O���������

�@���̑O�I�[�P�X�g���̉��t��ɍs�����̂͂��������̂��v���o���Ȃ����炢���Ԃ������Ă��܂��܂������A�v�X�ɂm���̃_�C���N�g���[����10���̓u�����V���e�b�g�̃u���b�N�i�[������ƒm��A������������m�����w������͍̂��N���Ō�ɂȂ邩������Ȃ��Ǝv����NHK�z�[���ɍs���Ă��܂����B���N��91�ɂȂ�u�����V���e�b�g�ł����A����g�����Ƃ��Ȃ��w����Ɍ������A�������܂܂��̑�Ȃ��w��������p�ɁA���̎v���͂܂������̞X�J�ł����B

�@���āA10���̂m����������ł����A���[�c�A���g�̌����� ��38�� �v���n�ƃu���b�N�i�[�̌����� ��X�ԁB����ȏ�Ȃ��ƌ����g�ݍ��킹�ł����A�������I�[�P�X�g���ŕ����Ƃ������Ƃ��A�I�[�f�B�I�̂������Nj����邤���ŁA�����ɑ�Ȃ��Ƃł��邩���ĔF��������ꂽ���t��ƂȂ�܂����B�Ƃ����̂́A���t��ʂ����炸���Ɖ��������Ă������Ƃɉ����A���N���{�����I�[�f�B�I��p�̓d���H���ŁA�悤�₭�R���T�[�g�z�[���炵�������o����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ�����A���ăI�[�P�X�g���̉��������̃I�[�f�B�I�ɂ����郊�t�@�����X�ɂ��Ă������ƂȂǂ�������Y��Ă��܂��āA�I�[�f�B�I�Ƃ��������ꂽ��ԂŁA�I�[�P�X�g��������Ȃ�ɕ��͋C�ǂ��Č����邱�Ƃɂ̂ݐS��D���Ă��������ɋC�Â����Ƃ�������ł��B

�@����Ȃ킯�ŁA�ŏ��̃��[�c�A���g���Ă܂��v�����̂́A��͂�ّ�̃I�[�f�B�I�̂��ƂŁA���̓�������e�y��̑��݊��A�����ăI�[�P�X�g���̃X�P�[�������A�䂪�I�[�f�B�I�V�X�e���͂���Ȃ�ɍČ��ł��Ă���Ƃ������Ƃł����B��͂�d���H��������ėǂ������Ɖ��߂Ďv��������ł��B�������A���̎v���͋x�e��̃u���b�N�i�[�Ŗ��c�ɂ��ł��ӂ���܂����B�܂��͋��njQ�̉��̌��݁A�����Č��y����A���t�҂̐����瓖�R�Ȃ��番�����A���͋����������������Ă��āA���̃X�P�[����d�����̓I�[�f�B�I�ł͌����ē����鐢�E�ł͂Ȃ��A�I�[�f�B�I�͏��F�A����Ƃ�����]���B�����������̍^���Ɉ��|���ꂽ�킯�ł����A��͂�u�����V���e�b�g�̃u���b�N�i�[�͑f���炵���B���[�c�A���g�́A�����������Ґ��̃I�[�P�X�g���ł�����A���ۂ͑����Ⴂ�܂����A�u�����V���e�b�g�̏ꍇ�A������Êy����v�킹��y���ȋ����ł͂Ȃ��A����̊y��̓����������L���ȋ����B������ƌ����ĕ�������������̂ł͂Ȃ��A�D���������V���t�H�j�[�Ƃ��Ă̍\���m�ɒ���悤�ȉ��t�ł��B

�@�Ƃ���ŁA����̃`�P�b�g�͒�������Ȃ̂łr�Ȃ͂��łɔ����ŁA�m�ۂł����͉̂E���̂`�Ȃ�7,000�~�B����HP�ł����Ă���悤�ɁA��N�܂ł͎�ɗ����I�[�P�X�g�����Ă����̂ł����A�E�B�[���t�B����x�������t�B���͓��ʂƂ��Ă��A�ꗬ�ƌ�����I�[�P�X�g���̃`�P�b�g�͂�͂�R���~���x�B�m���ɂ����m���ł��ƁA���܂ɂ͈Ⴄ�I�P�������Ă݂����Ȃ�͎̂��R�Ȃ��Ƃł����A���̂悤�ȃ��[�]�i�u���ȉ��i�Ŏ��̍������t������I�Ɋy���ނ��Ƃ����A�{���̉��y���D�Ƃ̎p�ł͂Ȃ����Ǝv��������B

�@���[�c�A���g�ƃu���b�N�i�[�ŁA���̉����̈��|�I�Ⴂ�Ŋ����Ďv���̂́ACD�̍Đ����x���̖��ł��B���K�͂Ȏ����y�Ƒ�K�͕Ґ��̃I�[�P�X�g���T�E���h���قړ������x����CD�ɋL�^����Ă���̂Ƃ����͕̂s�����Ƃ������A�������^���Ƃ͌����܂���B����ŁA�y�Ȃ̕Ґ��ɉ�����CD�̍Đ����x�����قȂ�ƁA����܂��Đ��㈵���ɂ����ACD���ƂɃ{�����[����ύX���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂������I�ł͂���܂���B�ƂȂ�ƁA�����I�ȉ�����́ACD���Đ�����l���A�Đ����鉹�y�̋K�͂ɉ����āA�q�Ȃŕ�������ł��낤������z�肵�A���̉�����������悤�Ƀ{�����[����ݒ肷�邱�Ƃł��B�������q�Ȃł̉������x���ƌ����Ă��A�R���T�[�g�z�[���̏ꏊ�ɂ���ĈقȂ�̂ŁA��ΓI�Ȃ��̂ł͂���܂��A���Ȃ��Ƃ�CD���Đ�����Ƃ��A�I�[�P�X�g���̋K�͂ɂ�����炸�A�����قړ������x���Ƃ����̂͂��蓾�Ȃ��ł��傤�B����̋Ȗڂł����ƁA���[�c�A���g�͂����̉��ʂƂ���ƁA�u���b�N�i�[�͂Q�`�R��B���炢�{�����[�����グ�邱�ƂɂȂ�܂����A�������I�[�f�B�I�̓���Ƃ���ŁA���ꂾ���{�����[�����グ��Ƃ��Ȃ�̈������������A����̉���Ƀs�[�N���o���肵�āA�������ăz�[���̖L���ȋ��������Ȃ��邱�ƂɂȂ肩�˂܂���B����ɁA�^�����ɂ̓��~�b�^�[�̑��݂�����A���ɔ�ׂă_�C�i�~�b�N�����W���������Ƃɂ�鐧������R�l�����ȂȂ�܂���B

�@����̉��t��͋v�X�̐����t�ɐڂ��āA���t�����I�[�f�B�I�ɂ܂�邢���ȉۑ�Ɏv����y���邱�ƂɂȂ�܂������A�ǂ�ȃW�������̉��y���A�����������ĐS�n�悢�Ǝv�����ʂŁA����Ȃ�ɍĐ��ł���Ηǂ��Ƃ������Ȗ����̐��E���������݂����āA�{���̃I�[�P�X�g���̍Č��͖����Ƃ��Ă��A���̕��͋C�ɏ����ł��߂Â��邽�߂̃I�[�f�B�I���A���_�ɖ߂��ĒNj����Ă݂悤�Ƃ����C�ɂ�����ꂽ���t��ƂȂ�܂����B�i2018�N10���j