K-01プレーヤ導入

エソテリックの新型SACDプレーヤ、K-01についてはK-01プレーヤの試聴のページに記載した通り、2011年の春に次のターゲットとしていました。その後、予算のめどがついた段階で発注したものの、我が家に届いたのは2011年の6月末で、予定通り発注から約3ヶ月かかりました。こういう贅沢ができるのはまだ働いているからこそですが、CDプレーヤによってシステム全体のグレードが上がるのを経験すると、もう新製品を追いかけるは打ち止めと思いつつも、自らのシステムに新しい技術を取り込んで発展させていくというのは、オーディオの大きな楽しみであることを再認識せざるを得ません。

そのK-01ですが、試聴機で受けた印象から大きく変わることはありませんでしたが、やはり最初はモニター調が感じられ、音がこなれるまで数か月要しました。このプレーヤだったら、どのソースも聴きやすい音で鳴ってくれるのではないかという期待が大きかったので、その反動もあったと思います。たとえば弦楽四重奏などの室内楽はかなりきつい音で、10月頃になって、ようやく弦楽器らしい弾む音が聞こえてきました。これだけ時間がかかったのは、このプレーヤを導入してから長期出張が重なり、電源を入れない日が二ヶ月くらいあったためで、毎日鳴らしていれば一ヶ月くらいで本来の音が得られたのではないかと思われます。

そんな経験もあり、このHPへの記載は半年以上もたってしまったのですが、K-01の特徴はまず音が滑らかであることです。最近はデジタルオーディオもアナログ時代の音と遜色がなくなったと言われていますが、このプレーヤはその代表例でしょう。そのことを示す一つの例が真空管アンプ(KT-88)の音で、X-01 D2ではA60に比べて粒子の粗さが目立っていたのですが、質感にはほとんど差がでません。もちろん空間的広がりやダンピングの効いた低音など、スピーカの駆動能力の差は依然としてあり、真空管アンプのページでも書きましたが、高調波の歪みの影響と思われる、高域が華やかになる傾向がより目立ってくるようで、質感の差がでなくなった分、その背後に隠れていたものが表に現れてきたのだと思います。

K-01の良さは弦楽器に限りませんが、その肌合いの良さが顕著に出るのが弦楽器で、一例をあげるとアルバン・ベルク四重奏団によるモーツアルトの弦楽四重奏曲集。このシリーズは14番から23番まであり、このCDには最後のK589とK590が収録されています。録音は1989年11月。スタジオ録音のメリットで、四つの楽器が小さめの音像で定位し、好感のもてる録音です。もともとヴァイオリンの艶とか、チェロの豊かな響きが良く捉えられている録音ですが、K-01によって、ようやく弦楽器の本来持つ弾力性とか、弦を軽く当てた時の跳ねるような感じが出てきました。

もちろん思うように鳴ってくれないCDも存在し、これはその一例です。アルバン・ベルクのライブ録音シリーズの一つで、ザビーネ・マイヤーと共演した、ブラームスのクラリネット五重奏曲。ブラームスはシンフォニーよりも、こういった室内楽の方がしっくりきます。刺激的と感じるのは特定のフレーズのヴァイオリンで、その部分だけが張り出してきます。もっとも、同じ時期に録音された弦楽五重奏の方はそんなことはないので、これはK-01もしくはスピーカやアンプの特徴というよりも、実際にそのような音で弾いているのではないかと思われます。このCDはホールの響きがかなり入っているので、音量が大きくなると音像がそれにつれて肥大化してくる傾向がありますので、そのあたりも影響しているようです。

X-01 D2については、オーディオ雑誌で押し出しの強い音、ややごつごつした感じの音と言われていました。実際使ってみると、そのように意識することはあまりなかったのですが、K-01でいろんなCDを聞いていみると、確かにそう思うことがあります。K-01はX-01

D2に比べて、ずっと穏やかで柔らかい響きが楽しめますが、特筆すべきは音が良く弾むことで、これが音楽を生き生きとさせ、演奏者の存在を感じさせる大きな要因と思います。エソテリックはもともと物理特性重視の開発姿勢の会社で、その方向に沿った製品が多かったのですが、このK-01はその開発姿勢を大きく転換した製品といわれています。たしかにそれはX-01

D2との比較でも言えることですが、だからといって物理特性が劣っているわけではなく、それを維持したまま音楽再生に必要な要素を盛り込んでいく技術を身に着けたということは大きな飛躍で、真のオーディオメーカに成長した証と言えるのではないでしょうか。

ちなみに、2011年に発売されたA-02パワーアンプも、従来のエソテリックのイメージから脱却した音と言われており、昨年のグランプリは逃したものの、ベストバイではオーディオ評論家のなかで数少なくなったクラシック愛好家の柳沢氏もその音を高く評価しています。残念ながら聞いたことがないので、音については何とも言えませんが、これもエソテリックの飛躍を示す例と言えるでしょう。

しなやかさを備えた音であることを示す一例ですが、ジェームズ・レヴァイン、ウィーンフィルによるモーツアルトの交響曲35番および36番。これは1987年12月の録音で、当時としてはきびきびした切れの良いモーツアルトです。とはいっても現代のオーケストラなので、昨今のピリオド楽器によるモーツアルトに比べると、豊かな響きが楽しめます。この録音はきつい高音と、肥大化した低音、さらにだんご状の音場と、とてもあのムジークフェラインとも思えない音なのですが、K-01ではそれが随分とほぐれて、各パートが聞き分けられます。オーケストラとかピアノはX-01 D2でも不満を感じることはなかったのですが、やはり比べてみると両者の違いは明らかです。

K-01にはかなり太めの電源コードが付属しています。最初はモニター調を強く感じたことと、X-01 D2で良い結果がえられたこともあり、ORBの電源コードを使っていました。11月位になって、付属のケーブルを長い間試していなかったことに気づき、交換してみました。明らかにS/Nの良さを感じさせる音で、すっきりと見通せる音がでます。なんだか損したような気分でしたが、考えてみれば付属のケーブルもそれだけ吟味されているということの証明であり、これは歓迎すべきことです。ちなみに、ORBに戻すと、確かに電球のようなホットな音でソフトタッチな傾向になることは変わりません。ただX-01 D2と明らかに違うのは、透明感とかS/N感が減少することで、低音の分解能も劣って聞こえます。付属ケーブルはちょっとクールな印象も強いのですが、そこはプレーヤ本体の音の柔らかさと相まって、バランスがとれているのだと思います。おそらくX-01 D2にこのケーブルを使うと、もっとモニター調が強調される音になるのではないかと思われます。

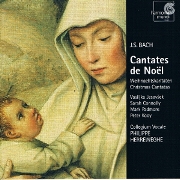

試聴機を借りた時に、もう一つ差がわからなかった声楽ですが、これも弦楽四重奏と同じで、最初はやはりきつい感じがしましたが、だいぶこなれてきました。ややもするとソプラノ、それもリートではなく教会のような残響の多い場所で録音した場合にピーキーな感じがします。これはそういった例で、バッハのカンタータ第57番。バッハのカンタータは200曲以上あり、とても覚えきれないのですが、これはヘレヴェッヘが有名カンタータと称して録音した一枚。この人の演奏はカンタータに限りませんが、まさに自然体で、川の流れのように音楽が流れていきます。もちろん、音楽のダイナミズムは十分で、そういったところの再現も、K-01ならではといったところでしょう。

X-01 D2の時は、分析的な音を何とか楽しめる音にしようと、悪戦苦闘した経緯を書くことになりましが、それと比べて、K-01の導入に関しては、オーディオ的にはほとんど何もしていません。電源ケーブルでさえ、付属品で済んでしまったような次第です。そういう点ではハイエンドの製品とはいえ、随分と使いやすいプレーヤに変身したと思います。これでオーディオシステムとしての音が格段に進化したことは言うまでもなく、むしろ最初は印象が薄かった、802Dの音を再認識することになりました。これほど基本性能がしっりしていて、しかも音楽を楽しめるスピーカというのは、そう多くはありません。それに、これは良く言われることですが、これだけの高性能にしては価格が安いことで、間違いなく量産効果の恩恵でしょう。

では、もうこれですべて良しかと聞かれれば、とてもそのように思えないのがオーディオマニアの真骨頂です。このページに取り上げたCDはいずれも古いものばかりですが、もっと生の印象に近い再生ができるはずで、それには何が効果的かと、早くも次のターゲットを考えてしまいます。その最有力候補が、802

Diamondで、802Dからウーファが大きく改善されています。802Dは音楽を楽しむためというより、モニターとしての性格が強く、鋭さが取り切れないのも事実で、生の演奏で聞こえる弦楽器の木の響きにはまだほど遠いのが実情です。スピーカで低音域が改善されると、高音域まで影響するのは良く知られた事実で、これは人間の耳の敏感さ、というか騙されやすさに他なりませんが、そういったことも踏まえて、802

Diamondへのアップグレードはかなりの効果をもたらすのではないかと期待されます。

そういう思いを抱きつつ、他のスピーカにも思いを馳せるわけですが、昨年のインターナショナルオーディオショーで、試作機としてできたばかりのVivid AudioのGIYA G3が展示されており、音を聞く機会がありました。Vivid Audioは、以前B&Wであのノーチラスを設計したLaurence Dickie という人が南アフリカで起こした会社で、すでにGIYA G1と、GIYA G2が発売されています。G1とG2はステレオサウンドでも良く取り上げられ、その存在は知っていましたが、GIYA G3の音を聞くまでは、その奇怪な姿を見ただけでだけで拒否したくなる代物でした。しかしこのGIYAシリーズの音はB&Wので800シリーズとは違い、生の楽器を彷彿とさせる響きがして、これなら弦楽器も声楽も、何の心配もなく聴けるのではないかと思います。

もっとも、弦楽器がうまく鳴るだけなら、ソナースファベールのスピーカがすでにありますが、一方でオーケストラやピアノには不満が残り、この時代になっても、すべてがそれらしく聞こえるスピーカというのは、技術的に困難なテーマであることに変わりありません。このGIYA G3は今年の5月に発売予定ですが、Vivid AudioのHPでは、G2の$50Kに対してG3は$40Kと発表されています。G2の販売価格から推定すると、国内販売価格は368万円となり、B&Wの800シリーズと比べるとかなり割高です。販売数量がおそらく桁違いなので、単純比較はできませんが、もう少し競合機種を意識した価格設定を期待したいところです。(2012年1月)

その後4月にG3の国内販売価格が発表されましたが、G3は日本向けの本命という認識からでしょうか、\80/$の320万円と、かなり戦略的な価格設定でした(スタンダードカラーは290万円)。これならばと思う一方で、それでも十分高価で、とてもC-3800まで手が回りません。802

DiamondとC-3800の組み合わせの方が間違いなくトータルのクオリティは上がるでしょうし、ここはG3をじっくりと聴いて判断するしかありません。

Vivid Audioを扱っている商社はステラボックス・ジャパンという、あの高価なゴールドムンドの代理店として有名な会社ですが、4月21日に新製品発表会があり、G3も発表するとのことで参加してきました。場所は東京フォーラムのD1で、インターナショナル・オーディオショーの会場であるガラス棟よりも天井が高く、かつ十分すぎる広さの部屋で、こういう目的には最適な場所です。冒頭、ゴールドムンドとの代理店契約を解消したとのことで、詳しい説明はなかったのですが、今後のサービスはどいうなるのか、いささか気になりました。さて当日はオーディオ・マシーナのThe Pure System、G3、そしてG1を使ったAir Force Oneというアナログプレーヤ(当日の半分くらいはこれに費やしました)の、三つのシステムの紹介でした。G3ですが、インターナショナル・オーディオショーで聞いた印象と大きくは変わりませんが、さらに緻密な音になった感じがしました。ただし、あの部屋の広さはG3には酷で、G1と比べると、まとまりの良さよりも、こじんまりした印象が強くなってしまったことは否めません。すっきりとした音の出方は予想通りですが、今回はアルミの振動板のイメージが付きまとい、金属質というほどではないのですが、ややクールな印象は否めません。一方で、これが全帯域に渡って抜けの良い音を作っているわけで、音そのものの魅力は感じるものの、演奏会の持つ暖かい雰囲気とはちょっと異なります。G3と比べると、あのクールと思われた802が、はるかに暖かい音を出すことに気づかされ、また802Dの良さを見直すことになりました。

ところで、K-01ですが、フランス・ブリュッヘンのハイドンのパリ・シンフォニー集で回転音が異常に大きくなる現象が発生し、ESOTERICに問い合わせた結果、原因はCDの偏心で、輸入盤の場合、たまに起こるそうです。輸入盤の品質にそういった問題があるのは、このグローバルな時代に信じられませんが、裏返せば、まだ日本の製品の品質が相対的に良いということの証拠でもあります。この問題が出たとき、X-01 D2で使っていたインシュレータ(fo.Q G53F)をそのまま使っていたことを思い出し、これもかえって不安定にさせる要因と思い、外してみました。偏心CDの回転音は収まりませんが、SPの音が20cm位下がりました。これは実に不可思議な現象ですが、やはりウーファの音圧が高くなったと考えるのが正しいでしょう。それだけ悪影響を及ぼしていたということでもあり、K-01については、セッティングも小細工はしないで、安定した台に載せるだけというのが一番良さそうです。操作性が良いので現在はラックの一番上に設置していますが、これも一番下に置いた方が間違いなく良い結果が得られるでしょう。(2012年4月)